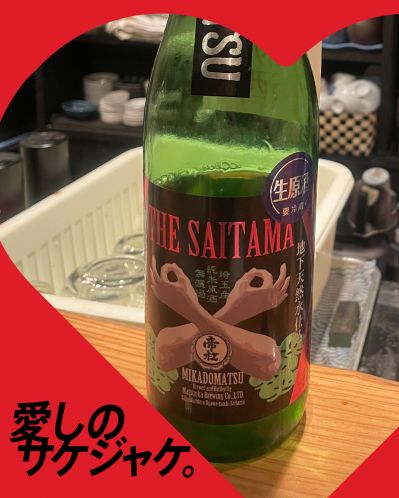

松山三井

酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)とは、清酒醸造に特に適した特性を持つ米のことを指します。一般的に大粒で、心白(しんぱく)が多く含まれ、柔らかい軟質米です。そのため、米は蒸す際や麹を作る際に優れた性能を発揮します。 酒造好適米は、一般の食用米と比べ、タンパク質や脂質が少なく、吸水性が高いのが特徴です。このため、糖化されやすく、酒母や醪(もろみ)での酵素作用を受けやすくなります。 日本国内では、酒造好適米は農産物検査法に基づいて特別な規格が設けられています。代表的な品種には、「山田錦」(やまだ...

詳細を見る限定吸水とは、浸漬工程において白米が必要以上に水分を吸収しないように、吸水時間を短縮する技術です。この手法は、特に吟醸酒の製造において重要で、米の中に適度な水分を保持させることで、香りや味わいを向上させることが目的です。過剰な吸水は、米の風味を損ない、酒質に悪影響を及ぼす可能性があるため、限定吸水によってコントロールされた水分量が、洗練された風味と香りを引き出す助けとなります。

詳細を見る山田錦は、日本酒の製造において最も重要な酒造好適米の一つです。兵庫県の農業試験場で1936年に命名され、その後、日本を代表する酒米として認知されています。山田錦は、主に酒造りに適した特性を持っており、高精白が可能な心白を持っています。この特性により、吟醸酒や大吟醸酒の製造に特に重宝されています。 その栽培は非常に難易度が高く、倒伏しやすい性質や低い耐病性が課題とされますが、特に兵庫県三木市や加東市にある特A地区で生産された山田錦は、その品質が最上級とされています。心白が小さく、たんぱく質の含有が少...

詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...

詳細を見る関連用語

-

酒米

「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と...

-

熟成

熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけ...

-

肉垂れ歩合

肉垂れ歩合とは、白米を原料とした清酒の生産において、白米の使用量に対する清酒の製造量の割合を示す指標です。具体的には...

-

醪熟成歩合

醪熟成歩合(もろみじゅくせいぶあい)とは、日本酒の製造過程において、上槽前の醪(もろみ)の状態を示す指標です。具体的...

-

胚乳

胚乳とは、米粒の内部にある重要な部分で、主に澱粉を含んでおり、米の栄養成分の大部分を占めています。胚乳は、発芽に必要...

-

ピルピン酸

ピルビン酸は、酵母によるアルコール発酵の過程で重要な役割を果たす中間物質です。ブドウ糖が分解される際に生成され、さら...