雑酒

酒税法とは、日本における酒類に課税するための法律であり、酒類の製造、販売、流通に関する基本的なルールを定めています。この法律では、酒類をアルコール分が1%以上含まれる飲料として定義し、製造や販売を行うためにはそれぞれ免許が必要です。酒税法は、製造者に対して納税の義務や課税基準、税率なども明確に規定しているため、国内の酒類製造を適正に管理し、税収を確保することを目的としています。これにより、日本の酒類産業の健全な発展と消費者の保護が図られています。

詳細を見る発泡酒とは、炭酸ガスを含んだお酒の一種であり、一般的にはビールとは異なる製法で作られる酒類を指します。発泡酒には、さまざまな原材料が使用されることがあり、米や麦、その他の穀物から作られたものがあります。日本においては、発泡酒はしばしば低アルコールの飲料として親しまれ、爽快感のある口当たりが特徴です。また、発泡酒は、香りや味わいが多様で、シャンパンやスパークリングワインのような華やかさを持つものから、より軽やかな飲み口のものまでさまざまです。通常、発泡酒は食事と共に楽しむことができ、特に和食と...

詳細を見る酒類とは、アルコールを含む飲料の総称であり、一般的には酒税法に基づいて定義されています。具体的には、アルコール分が1度以上の飲料が酒類に該当します。日本では、清酒、ビール、ワイン、焼酎など、多様な種類の酒類が存在し、それぞれの製法や原料によって特徴が異なります。また、酒類は文化や地域に根ざした飲み物であり、さまざまなシーンで楽しまれています。

詳細を見る焼酎とは、日本の伝統的な蒸留酒であり、主に二つのカテゴリーに分類されます。甲類焼酎は連続式蒸留機を使用し、アルコール分は36度未満で、一般的にホワイトリカーと呼ばれています。乙類焼酎は単式蒸留機を使用し、アルコール分は45度以下で、本格焼酎とされます。焼酎はウイスキーやブランデーなどの蒸留酒とは異なるため、法律上別のカテゴリに分類されています。 また、焼酎にはさまざまな種類があり、乙類焼酎の場合、主原料によって多様な製品が存在します。例えば、米を主原料とする米焼酎、さつまいもを使ったいも焼酎、麦...

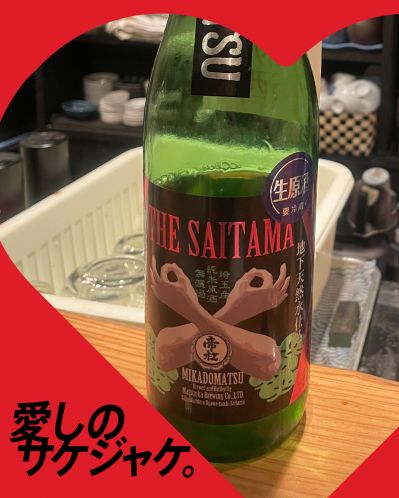

詳細を見る清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄んだ酒に仕上げられる点から「清酒」という名称が生まれました。また、清酒は特に醸造アルコールを添加せず、純粋に米の成分から生成されたものを指す場合が多いです。飲み方や提供方法も多様で、和食との相性が良く、冷やしても、温めても楽しむことができます。最も代表的な日本の伝統的な酒であり、国内外で高く評価されています。

詳細を見る関連用語

-

原料米

原料米とは、日本酒を造るために使用されるお米のことを指します。一般的に「酒造好適米」または「酒米」と呼ばれる特別な品...

-

酸度

酸度は、日本酒に含まれる酸の量を示す指標であり、通常は1.0〜2.0の範囲で表されます。この数字が大きいほど、日本酒におけ...

-

酒税法

酒税法とは、日本における酒類に課税するための法律であり、酒類の製造、販売、流通に関する基本的なルールを定めています。...

-

はりつけ

「はりつけ」とは、日本酒の製造過程において、火入れをした清酒に活性炭を加え、そのまま貯蔵する方法を指します。このプロ...

-

餅麹

餅麹(もちこう)は、主に米や麦などの穀物を原料とし、これに水を加えて練り固めた形の麹です。日本酒の製造過程で重要な役...

-

酸味料

酸味料とは、日本酒製造において味を調整するために使用される有機酸のことを指します。具体的には、乳酸、コハク酸、クエン...