- ニュース・トピック

ラグジュアリー日本酒ブランド「和圖(WAZU)」、世界を見据えた新時代の酒造りを始動

株式会社THREE(本社:東京都渋谷区、代表取締役:土屋 延大)は、本日より「和圖(WAZU)」の第一弾商品を販売開始いたします。日本酒の新時代を切り拓くプロジェクトの記念すべき第一章として、長野県、秋田県、京都府の3つの酒蔵と提携し、各地域の個性を映し出した合計1,600本限定の無濾過生原酒をお届けします。

「和圖(WAZU)」は、日本の誇るべき酒文化を世界に発信すべく、日本各地の酒蔵とともに、その土地の風土と伝統、そして個性を最大限に引き出す酒造りを行う、日本酒の新たなラグジュアリーブランドです。低精白米・無濾過・生原酒という日本酒の真髄にこだわりながら、日本酒の新たな価値と体験を提案します。

「和圖(WAZU)」第一弾商品概要

和圖(WAZU)第一弾コレクションは、それぞれ異なる地域の特性と酒造りの技術を生かし、個性豊かな3つの無濾過生原酒を提供します。これらは、和圖が描く壮大な酒造りの旅の始まりを告げる逸品です。

発売開始:2025年4月8日(火)

販売数量:1,600本

販売価格:各38,500円(税込)

販売方法:ブランドサイト

1. 和圖 結 - musubu

製造元:丸世酒造店(長野県)

原料米:長野県産 ひとごこち 90%、モリモリモチ 10%

タイプ:無濾過生原酒

アルコール度数:16%

特徴:

・現在の酒造りでは珍しいもち米四段仕込み製法を採用

・もち米由来の柔らかい甘みと、しっかりしたコクのある味わい

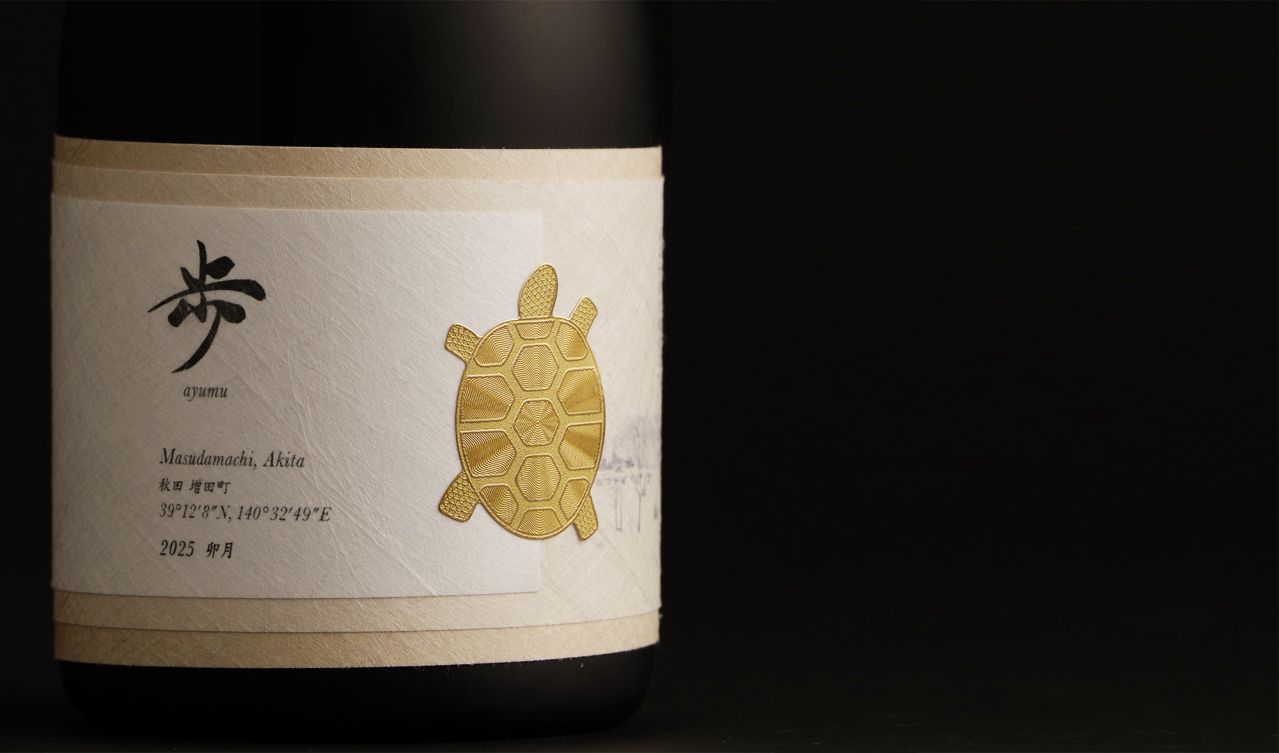

2. 和圖 歩 - ayumu

製造元:日の丸醸造(秋田県)

原料米:秋田県産 亀の尾 100%

タイプ:無濾過生原酒

アルコール度数:16%

特徴:

・伝統品種「亀の尾」を100%使用

・溶けにくい亀の尾をじっくり低温で時間をかけ溶かし、その旨みを最大限引き出すことに成功

・亀の尾由来の力強い輪郭、深みのある味わいとキレのある酸味が特徴

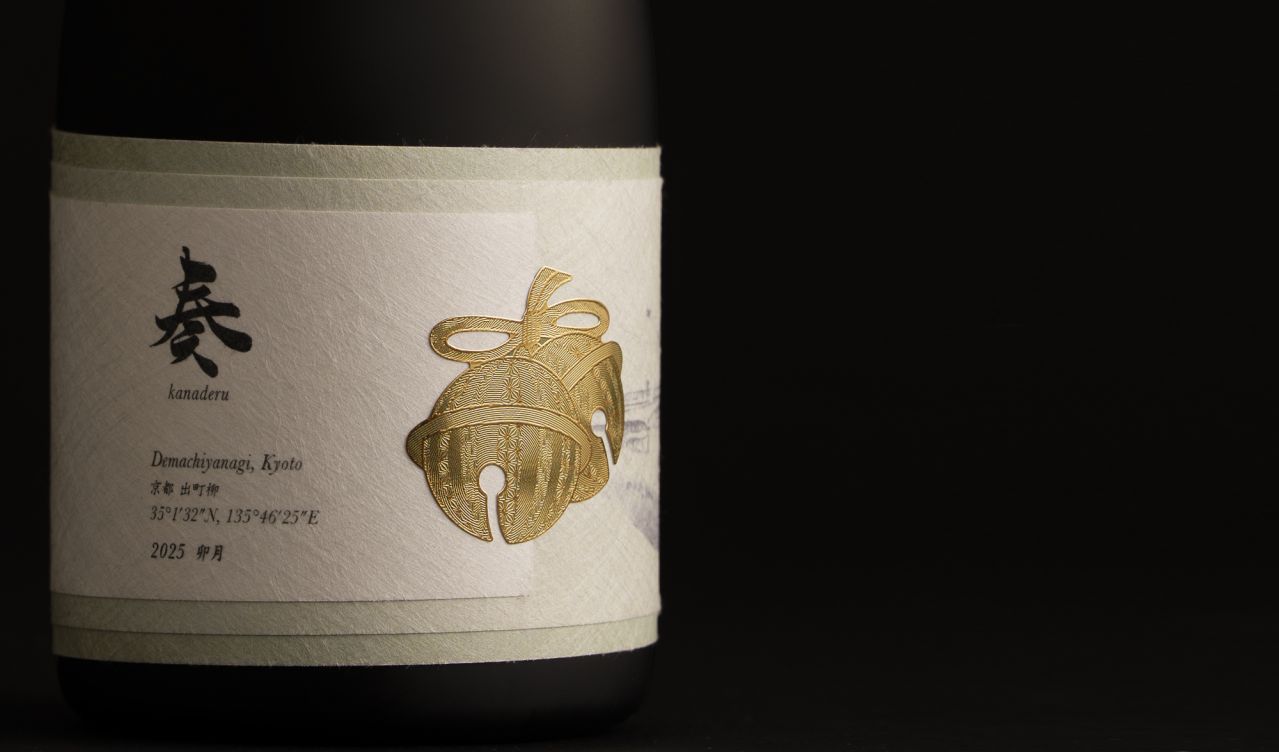

3. 和圖 奏 - kanaderu

製造元:松井酒造(京都府)

原料米:京都府産 祝 100%

タイプ:無濾過生原酒

アルコール度数:15%

特徴:

・京都産の酒米「祝」、またミネラル豊富な井戸水を掛け合わせた滑らかで上品な口当たり

・発泡感もあり、甘みや酸味、渋みと繊細な余韻と、瑞々しい味わいを楽しめる仕上がり

和圖(WAZU)ならではの「絵巻ラベル」

和圖のボトルには、日本酒初となる「絵巻ラベル」を採用。このラベルには、日本とお酒の奥深い文化を国内外に伝えるために、日本語と英語の両面で各地の風土や酒造りの背景を描いた紀行文を記載しています。飲むたびに、その酒の生まれた土地の風景や物語に思いを馳せるー単なるお酒を超えた、五感で楽しむ日本酒体験をお届けします。

代表取締役 土屋 延大のコメント

「和圖(WAZU)は、各酒蔵の伝統技術と地域ごとの個性を映し出した、日本酒の新たな形です。低精白米を使用することで、米本来の旨みと深みを最大限に引き出し、それぞれの土地ならではの味わいを表現しました。WAZUを通じて、一杯ごとに異なる地域の魅力を感じ、日本を旅するような感覚を味わっていただければ幸いです。この第一弾コレクションは、和圖が描く壮大な酒造りの旅の始まりに過ぎません。今後も、全国の酒蔵との提携を広げ、日本の酒文化を世界に発信すると同時に、地域の活性化にも貢献していきたいと考えています。日本酒の未来に、新たな可能性の扉を開く—それが和圖の使命と考えています。」

今後の展開

和圖(WAZU)では、今後も今回の第一弾商品を皮切りに、全国各地の酒蔵と提携を加速させ、地域の魅力を伝える日本酒を展開する予定です。グローバルな視点で日本酒の新たな価値を創造すると同時に、地域の伝統技術の継承と発展にも寄与することで、世界への発信と地域への還元という二つの使命を果たしてまいります。

2025年冬には、さらに洗練された第二弾商品のリリースを予定しており、詳細は後日発表いたします。

会社概要

社名:株式会社THREE

設立:2024年3月15日

所在地:東京都渋谷区

代表者:土屋 延大(つちや のぶひろ)

関連記事

-

- ニュース・トピック

フレッシュな味を保つ完全酸化防止サーバー「NOXY」先行販売開始― データ活用で日本酒文化の持続的発展に貢献 ―

2025/07/10

-

- ニュース・トピック

赤武酒造 × UNITED ARROWS 初のコラボレーションが実現~日本酒をもっと自由に、もっとスタイリッシュに~

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【イタリア初】ユネスコ世界遺産ドロミテに日本人酒蔵が誕生

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【黒龍酒造 ESHIKOTO×meet tree】老舗が奏でる酒と美のハーモニー 『酒粕スキンケア』に待望の第2弾が登場

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

ザ・リッツ・カールトン京都、日本料理「水暉」× 光栄菊酒造 復活の銘酒「光栄菊」を、日本料理「水暉」にて2か月間限定でご...

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【ホテルシーズン日南】地元銘酒「飫肥杉」の酒蔵を訪ねる宿泊プランを7月1日より販売開始

2025/07/08

アルコール度数とは、酒類に含まれるエチルアルコールの容量割合を指します。これは一般的に、酒の持つアルコールの濃度を示す指標で、度数で表示されます。日本酒の場合、最も一般的なアルコール度数は15度前後ですが、それ以下の低濃度アルコール酒(15度以下)や、より高い原酒(18~20度)のバリエーションも存在します。アルコール度数は、清酒の品質や味わいに大きく影響を与え、酒造りにおける重要な要素の一つです。アルコール度数の測定は、清酒を特定のプロセスで蒸留し、水を加えて元の濃度に戻した後、15度で計測する方法...

詳細を見る四段仕込みとは、日本酒を醸造する際の特別な仕込方法の一つです。この手法は、主に甘口の日本酒を造るために用いられます。基本的には、三段仕込みで作った醪(もろみ)が完成に近づいた段階で、最後の四段目として蒸米を新たに加えることから名付けられています。 四段仕込みにはさまざまなバリエーションがあり、例えば「酵素四段」や「うるち米四段」、「もち米四段」などがあります。それぞれの手法によって、最終的な味わいや風味が異なるため、酒造りには多様な技術と工夫が求められます。このように、四段仕込みは多様な可能...

詳細を見る無濾過とは、日本酒の製造過程において濾過を行わない、あるいは最小限の濾過しか施さないスタイルを指します。この方法では、日本酒が本来持つ色調や香味特性がより豊かに残るため、個性を重視する蔵元に人気があります。一般的に、無濾過の日本酒は山吹色の色調を示し、香気成分が豊富で、味わい深いものが多いです。 濾過の目的は、脱色や香味調整、異臭の除去ですが、濾過を行うことで日本酒本来の特徴が損なわれる恐れがあります。そのため、近年では無濾過や軽い濾過によって製造された酒が増加しています。無濾過とされる日本...

詳細を見る原料米とは、日本酒を造るために使用されるお米のことを指します。一般的に「酒造好適米」または「酒米」と呼ばれる特別な品種のお米が選ばれ、これらは日本酒の風味や品質に大きく影響を与えます。酒造好適米は、粒の大きさや含まれる澱粉の量、そして精米しやすさなどが考慮されており、代表的な品種には山田錦や五百万石、愛山などがあります。これらのお米は、高い精米歩合(白米として使う際に削る割合)が求められることが多く、そのために精米技術が重要な役割を果たします。良質な原料米を使用することで、より豊かな風味や香...

詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...

詳細を見る還元とは、物質が水素と結合したり、電子を受け取ったりする化学反応の一つです。日本酒の醸造過程においては、酵母や乳酸菌などの微生物が行う反応の中で重要な役割を果たします。例えば、還元反応は、日本酒の香りや味わいに影響を与え、特にフルーティーさを引き出す要因にもなり得ます。日本酒においては、還元の状態が過剰になることで「還元香」と呼ばれる独特の香りが生まれることもあります。このように、還元は日本酒の風味や特性を形作る重要な要素となっています。

詳細を見る精白とは、玄米の表層部分にあるぬかや皮を取り除き、白い米にする工程を指します。このプロセスは日本酒の製造において非常に重要で、米の精白度が日本酒の品質や風味に大きく影響します。精白度は、米の重さに対する磨かれた部分の割合で表され、通常は「精米歩合」として示されます。精白度が高いほど、米の中心部分が多く含まれ、一般的には風味がクリアで繊細な酒に仕上がる傾向があります。逆に、精白度が低い場合は、より深い味わいや米の旨味が感じられる日本酒になります。

詳細を見る**原酒(げんしゅ)** 原酒とは、醪(もろみ)を搾った後に水を一切加えずに製造された日本酒を指します。このため、アルコール度数は通常18度から20度程度と高めで、濃厚な味わいが特徴です。一般的な日本酒は風味の調整やアルコール度数の適正化のために水を加えますが、原酒はその純粋な状態のまま瓶詰めされるため、特有の深い口当たりを楽しむことができます。また、原酒は通常、オンザロックで提供されることもあるため、冷たくして飲むことでその風味をより楽しむことができるので、酒好きには特に人気があります。製法品質に...

詳細を見る