ぐいのみ

ぐい呑

ぐい呑(ぐいのむ)は、日本酒を飲むための器の一つです。一般的に、猪口(ちょこ)よりも大きめで、口が広がった形状をしていることが特徴です。この形状により、香りをより豊かに楽しむことができるため、特に香り高い日本酒を味わう際に好まれます。また、ぐい呑は手に持ちやすく、飲みやすいデザインが多いため、気軽に日本酒を楽しむ場面でも使用されます。日本酒の風味を引き立てる重要な酒器として、文化的な意味合いも持っています。

酒器とは、日本酒を運んだり飲むために使用する器や容器のことで、さまざまな形状や材質があります。代表的な酒器には、猪口(ちょこ)やぐい呑(ぐいのみ)、盃(さかずき)、グラスがあり、これらは主に日本酒を飲むために用いられます。また、徳利(とっくり)や銚子(ちょうし)、片口(かたくち)などは日本酒を注ぐための容器です。酒器の選び方や使い方には、酒の種類や飲むシーンによって工夫がされることも多く、その個性や美しさが日本酒の楽しみをさらに深めます。

詳細を見る関連用語

-

酒器

酒器とは、日本酒を運んだり飲むために使用する器や容器のことで、さまざまな形状や材質があります。代表的な酒器には、猪口...

-

樽酒

樽酒(たるざけ)とは、木製の樽に貯蔵されている清酒のことを指します。このお酒は、樽の材質により杉の香りが移り、特有の...

-

瓶詰め

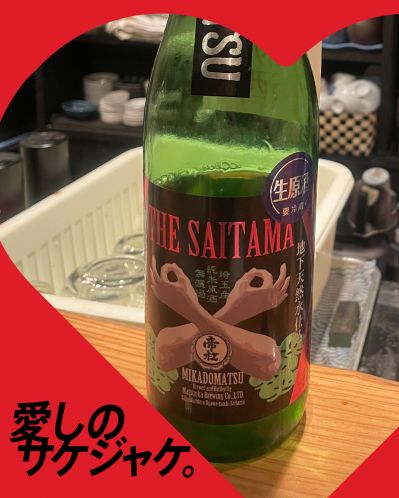

瓶詰めは、日本酒の製造工程の重要なステップであり、清酒を最終的な容器である瓶に詰めることを指します。この工程では、酒...

-

山卸し

山卸し(やまおろし)は、日本酒の生酛(きもと)造りの重要な工程の一つで、発酵が進んだ蒸米を扱う作業を指します。この工...

-

板粕

板粕(いたかす)は、日本酒の製造過程で生じる副産物の一つで、通例酒粕(さけかす)とも呼ばれます。この用語は、上槽(じ...

-

冷用酒

冷用酒とは、冷やして飲むことを推奨される日本酒の種類を指します。特に、吟醸酒や生酒、生貯蔵酒などはその風味を最大限に...

※ 本ページは一般的な用語解説です。実際の表示や基準は商品・酒蔵により異なる場合があります。