ピロ亜硫酸カリウム

食品衛生法は、日本における食品の安全性を確保するための法律です。この法律は、食品が原因となる衛生上の危害を防ぎ、公衆衛生の向上を目指すことを目的としています。これには、製造、加工、販売に関わる全ての段階での食品の衛生管理基準が定められており、事業者は適正な衛生管理を行うことが求められています。また、食品の表示や保管方法、衛生検査についても具体的な規定が設けられています。この法令により、消費者は安全で安心な食品を享受することができ、特に日本酒などの酒類に関しても、適切な品質管理が実施されています。

詳細を見るカリウムは、日本酒の製造過程において重要な役割を果たす成分の一つで、特に仕込み水に含まれています。元素記号はKで表され、麹菌や酵母の発育を助ける効果があります。そのため、カリウムは日本酒の品質向上に寄与します。しかし、カリウムが過剰になると、製麹や醪の過程で温度が急激に上昇し、管理が難しくなる可能性があります。このため、適切なカリウムの含有量を維持することが、日本酒の安定した醸造にとって非常に重要です。

詳細を見る黒粕とは、日本酒の製造過程で生成される酒粕の一種であり、表面に黒または褐色の斑点が現れた状態を指します。この斑点は、主に麹菌が生産する酸化酵素によって引き起こされるもので、発生すると見た目や風味に影響を及ぼすことがあります。黒粕の発生を防ぐためには、褐変性の少ない麹菌を選ぶことが重要であり、また、ビスルファイト(亜硫酸カリウム)などの添加物も用いられることがあります。これにより、酒の品質を保つことが可能となります。

詳細を見る酸化とは、物質が酸素と化合する現象を指します。日本酒においては、酸化が進むことで香味成分に悪影響を及ぼす場合があります。具体的には、空気中の酸素が日本酒と接触することで、風味が変化したり、嫌な香りが発生したりすることがあります。そのため、日本酒の保存や取り扱いにおいては、酸素と接触を避けることが重要です。酸化は自然の過程であり、その進行は温度や光の影響を受けるため、適切な管理が必要です。

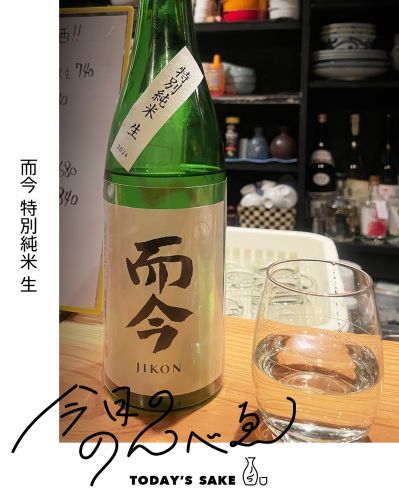

詳細を見る清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄んだ酒に仕上げられる点から「清酒」という名称が生まれました。また、清酒は特に醸造アルコールを添加せず、純粋に米の成分から生成されたものを指す場合が多いです。飲み方や提供方法も多様で、和食との相性が良く、冷やしても、温めても楽しむことができます。最も代表的な日本の伝統的な酒であり、国内外で高く評価されています。

詳細を見る関連用語

-

発酵

発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコー...

-

溶質

溶質とは、液体の中に均一に溶け込んでいる物質を指します。日本酒の製造過程では、米や水に含まれる成分が酒の風味や香りを...

-

開放発酵

開放発酵とは、清酒の製造過程において外気に接しながら行われる発酵方法のことを指します。この方法では、発酵中の酵母や微...

-

非発酵性糖

非発酵性糖とは、酵母によって発酵されず、酒の醪(もろみ)内に残る糖のことです。これらの糖は、発酵が終了した後の清酒の...

-

検定

検定とは、日本酒をはじめとする酒類が製造された際に、税務職員がその容器ごとに数量、アルコール分、エキス分などを確認・...

-

枯らし

枯らしとは、日本酒の製造工程において、精米後の白米を一定期間保管し、室温程度まで冷却することを指します。この工程は、...