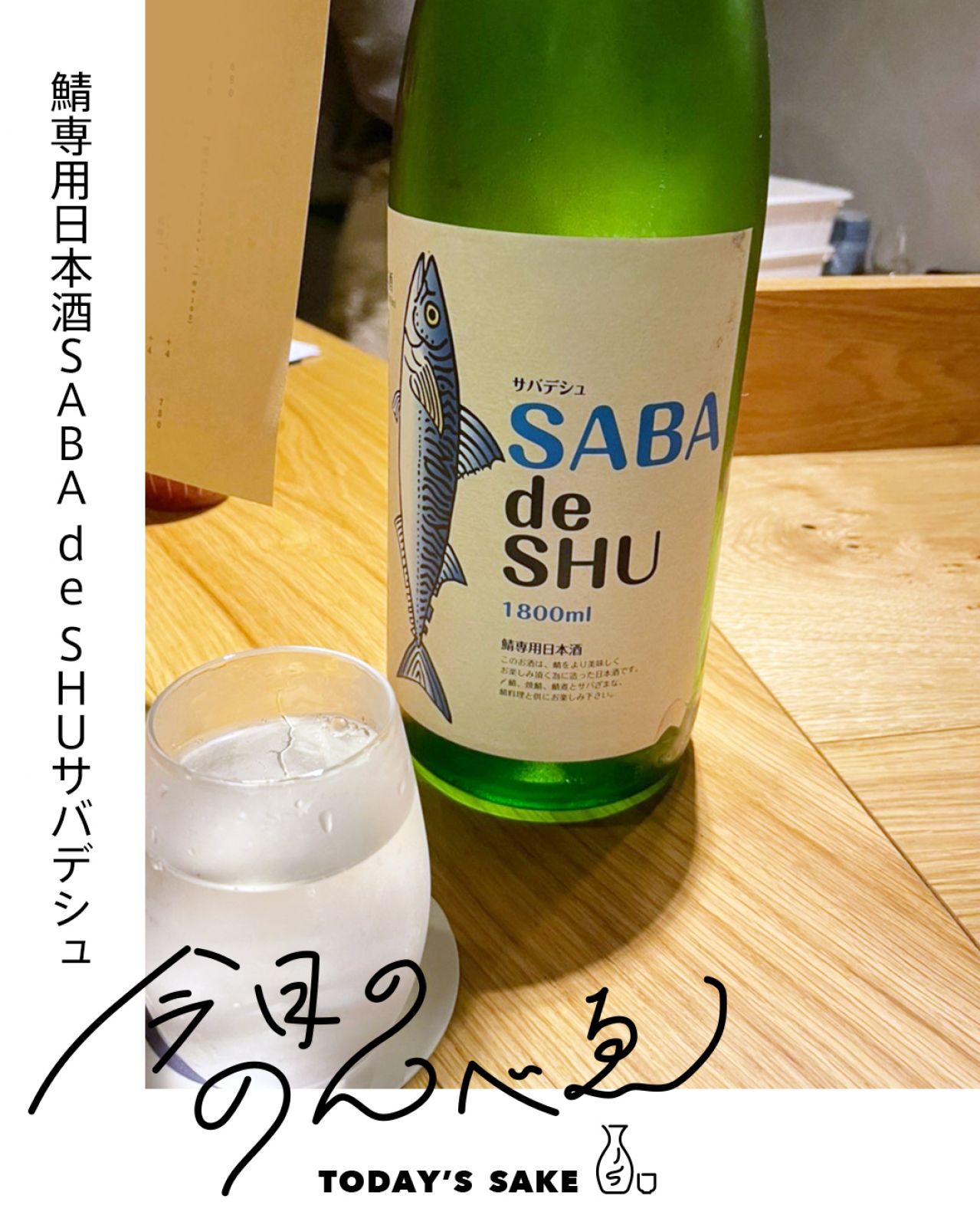

鯖専用日本酒 SABA de SHU サバデシュってどんなお酒?実際に飲んでみた感想

今日ののんべゑは「鯖専用日本酒 SABA de SHU サバデシュ」!

茨城・吉久保酒造さん

マリアージュとは、特定の飲食物同士が互いに引き立て合い、新たな風味や体験を生み出す組み合わせのことを指します。日本酒と料理のペアリングにおいては、酒の味わいや香りが料理の食材や調理法と調和することで、双方の魅力を引き立て合います。例えば、濃厚な味わいの和食には旨みの強い日本酒を合わせることで、より深い味わいを感じられることがあります。このように、マリアージュを楽しむことで、食事の全体的な体験が豊かになり、さらに日本酒の多様性を発見することができます。

詳細を見る食中酒とは、食事と共に楽しむために選ばれたお酒のことです。料理の味を引き立てたり、香りや風味を相互に補完する役割を果たします。例えば、魚料理には爽やかな風味の日本酒が合うことが多く、肉料理にはコクのある醇酒が好まれることがあります。食中酒の魅力は、料理との組み合わせによって新たな味わいを発見できる点、つまり「マリアージュ」にあります。日本酒においては、さっぱりとした爽酒や、ふくよかな味わいの醇酒、さらには独特の香りを持つ薫酒などが、食中酒としてふさわしい選択肢となります。このように、食中酒は...

詳細を見る「盛り」とは、日本酒の製造過程における重要な工程で、特に製麹の一部を指します。この作業は、蒸米に白い菌糸が見え始めてから約12時間後に行われます。この時点で、蒸米をほぐしながら一定量ずつ箱に盛り付けることが必要です。 盛りの目的は、麹菌の活動を促進することと、発酵過程における温度管理を容易にすることです。床もみの工程から約20時間経過すると、麹菌の増殖が盛んになり、自然に温度が上昇してしまうため、このまま放置すると適切な発酵環境が保てなくなります。そこで、麹蓋や麹箱を使用して、蒸米を分配し、温度...

詳細を見る飲んでみた感想

「SABA de SHU サバデシュ」との初対面は、まるで未知の美食体験に誘われたかのような感覚でした。

鯖専用というコンセプトから、単なる日本酒とは一線を画す工夫が随所に感じられ、飲むたびにその奥深さが堪能できます。

独特なバランスと風味

まずひと言に、この酒は濃い味わいを持ちながらも、しっかりとお米本来の旨みが息づいています。ストレートで飲むと、特に印象に残る個性があるというわけではなく、いわば「ど真ん中な日本酒」。しかし、ポイントはその「当たり前さ」に隠された絶妙なバランスです。

口当たり: 色味はほとんどなく、まろやかな甘さが感じられると同時に、程よい酸味が後味に残り、次の一口を待ち遠しくさせます。

飲み口: スッキリとしたキレの良さがあり、奥底に秘めた華やかさも感じられるため、飲み進めるほどにその豊かな風味が口中に広がります。

鯖料理との素晴らしいマリアージュ

この日本酒の真骨頂は、何と言っても鯖料理との相性の良さにあります。実際、サバの缶詰や鯖の炙りと合わせると、まず鯖の旨みが引き立ち、続いて酒自身の酸味と旨みが、鯖の脂分を見事に洗い流すように作用します。

食中酒としての一面: ピリ辛なアクセントがあり、肉厚で甘さ控えめな鯖味噌とも調和。まるでひつまぶしを味わうかのように、鯖を主役に据えた食体験へと導かれます。

他料理との相性: 鯖専用と謳われながらも、油っこい料理全般にも合いそうな万能さを感じさせるため、友人との食事や宴の席でも、広い層に受け入れられる可能性を秘めています。

総合的な印象

「SABA de SHU サバデシュ」は、単体で味わうとどこか物足りなさを感じるかもしれませんが、鯖料理と合わせることで、その本領を発揮します。

飲むタイミング: 昼も夜も、鯖を中心としたメニューと一緒に楽しむと、大盛り上がりの食中酒として成立。

未来への期待: サバ専用という斬新なアイデアだけでなく、今後「サーモンデシュ」など他の魚介類とのマリアージュも期待させる、ユニークなブランドです。

総じて、この酒は「鯖な一日」を演出する素晴らしいパートナー。コンセプトからして一見すると突飛に思えるかもしれませんが、実際に味わってみると、その繊細で絶妙なバランスと、料理とのハーモニーに驚かされます。ご馳走さまでした、と心の中で呟くほどの、愉快で美味しい体験でした。

こちらの感想はInstagramでもゆるっと公開中。

ぜひのぞいてみてくださいね