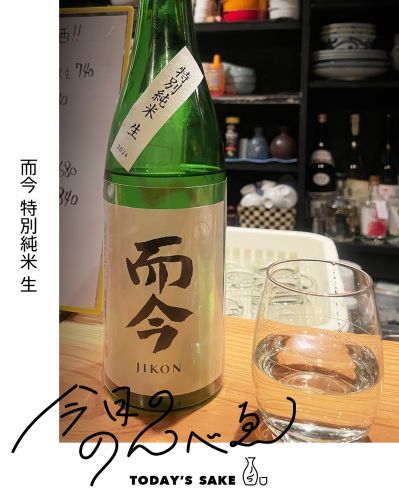

うすにごり

にごり酒は、醪(もろみ)を目の粗い布や網で粗ごしして作られる、日本酒の一種です。そのため、白く濁った見た目が特徴的で、米の粒子が残っているため、特有の甘味や米の風味が感じられます。にごり酒は、通常、清酒と同様のアルコール度数を持っていますが、清酒表示のにごり酒は、酒税法によって必ず一部はこされた状態で販売されますので、完全に濁ったものではありません。 最近では、ほんの少しの米の個体部分を残した「うすにごり酒」というスタイルが人気を集めており、見た目の印象から「霞酒(かすみざけ)」と呼ばれるこ...

詳細を見る酵母とは、アルコール発酵に欠かせない単細胞の微生物であり、主に糖分を分解してアルコールと二酸化炭素に変える役割を果たします。日本酒の醸造においては、酵母の種類によって生まれる香りや味わいが大きく変わるため、目的に応じて様々な酵母が使い分けられます。例えば、吟醸酒では芳香成分を多く生成する特性を持つ酵母が使用されることが多いです。このように、酵母は日本酒の風味を左右する重要な要素であり、発酵力が強いことから、醸造やパン製造など多岐にわたって利用されています。酵母の選択が、最終的な製品の品質に大...

詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...

詳細を見る関連用語

-

おりがらみ

おりがらみとは、醸造過程で発生する滓(おり)を含んだ日本酒のことです。おりは主に酵母や米の成分からなるもので、タンク...

-

にごり酒

にごり酒は、醪(もろみ)を目の粗い布や網で粗ごしして作られる、日本酒の一種です。そのため、白く濁った見た目が特徴的で...

-

甘口

甘口は、日本酒の味わいの一種で、顕著に甘さを感じる酒を指します。一般的に、酒の中に3%以上の糖分が含まれると甘く感じる...

-

生酒

生酒とは、搾りたての日本酒であり、出荷までに一切の加熱処理(火入れ)を行っていない清酒のことを指します。そのため、フ...

-

発酵

発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコー...

-

フェノールフタレイン指示薬

フェノールフタレイン指示薬は、酸性から中性、アルカリ性の環境を評価するために使用される化学指示薬の一つです。この指示...