- ニュース・トピック

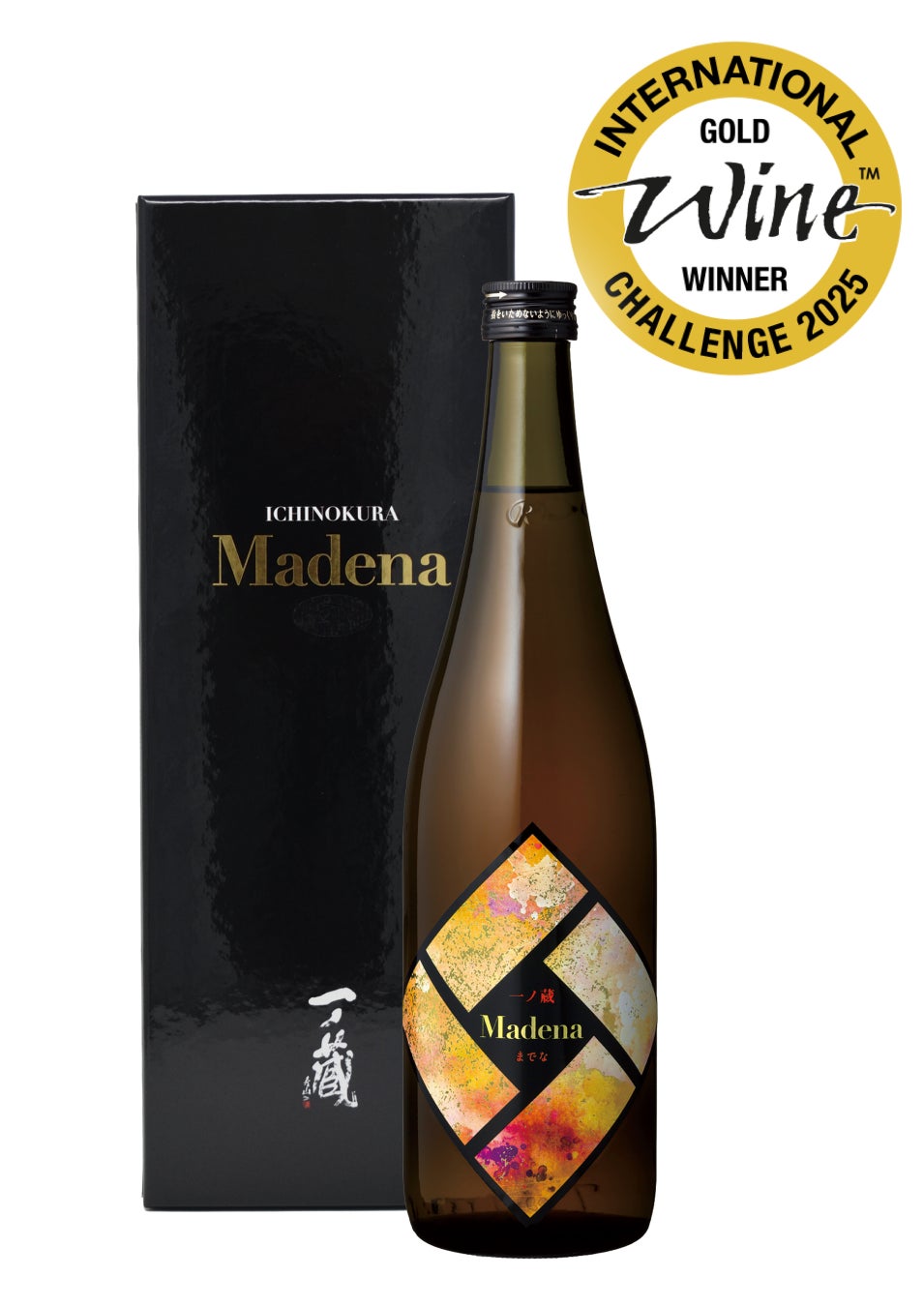

温泉熱で熟成『一ノ蔵 Madena』が「古酒の部」でゴールド 受賞!世界最大規模のコンクール「IWC 2025」SAKE部門

「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2025 SAKE部門 (※1)」において、株式会社一ノ蔵(宮城県大崎市松山 代表取締役社長 鈴木 整)は、出品酒全4品において、「ゴールド」、「ブロンズ」、「大会推奨酒」をそれぞれ受賞しました。

ゴールドメダルには、『古酒の部』で「一ノ蔵 Madena」が、ブロンズメダルには、『純米吟醸酒の部』で「一ノ蔵 純米吟醸 プリンセス・ミチコ」、『本醸造酒の部』で「一ノ蔵 無鑑査本醸造 甘口」が受賞となり、大会推奨酒には、『純米酒の部』で「一ノ蔵 特別純米酒 辛口」が選出されました。

受賞商品は以下のとおりとなります。

○受賞商品情報

◆古酒の部◆ ☆ ゴールドメダル ☆

商品名:一ノ蔵 Madena

原材料名:米(宮城県産)、米こうじ(宮城県産米)、醸造アルコール

アルコール分:18%

精米歩合:65%

原料米 : トヨニシキ

税込希望小売価格:720ml 6,600円、180ml 1,980円

世界3大酒精強化ワインのひとつ、マデイラワインの製法「酒精強化」と「加温熟成」を応用した全く新しい香味の日本酒。加温熟成には地元大崎市の鳴子温泉の温泉熱を活用。澄んだ琥珀色とカラメル様の豊かな香りに、濃醇な甘味が調和する特別感漂うお酒です。

商品詳細はこちらから

◆純米吟醸酒の部◆ ☆ ブロンズメダル ☆

商品名:一ノ蔵 純米吟醸 プリンセス・ミチコ

原材料名:米(宮城県産)、米こうじ(宮城県産米)

アルコール分:16%

精米歩合:50%

原料米 : ササニシキ

税込希望小売価格:720ml 3,850円

※ご購入は日本名門酒会加盟店 またはこちら

美智子上皇后陛下が皇太子妃時代に献呈されたバラ「プリンセス・ミチコ」から分離した花酵母「東京農業大学バラ酵母PM-1」を使用し醸した純米吟醸酒です。手づくりにこだわる蔵人たちが醸すこのお酒は、凛としたバラの佇まいを思わせる華やかな香りと、透明感のある味わいが特徴です。

◆本醸造酒の部◆ ☆ ブロンズメダル ☆

商品名:一ノ蔵 無鑑査本醸造 甘口

原材料名:米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール

アルコール分:15%

精米歩合:65%

税込希望小売価格:1.8L 2,288円、720ml 1,089円、300ml 517円

※ご購入は日本名門酒会加盟店 またはこちら

柔らかできれいな甘さと米に由来する旨味が飲む人を和ませ、後味に心地よい余韻が広がります。お米に由来する甘やかで豊かな香りをお楽しみください。一ノ蔵のロングセラー商品です。

◆純米酒の部◆ ☆ 大会推奨酒 ☆

商品名:一ノ蔵 特別純米酒 辛口

原材料名:米(宮城県産)、米こうじ(宮城県産米)

アルコール分:15%

精米歩合:60%

原料米 : ササニシキ、蔵の華

税込希望小売価格:1.8L 2,948円、720ml 1,397円、300ml 660円、180ml 451円

原料米を60%まで磨き、丁寧に仕込んだ特別純米酒。熟成とお米に由来する旨味がバランスよく調和した深い味わいと、純米酒らしいほどよい酸味、後半のキレ味が、飲み飽きしません。穏やかで甘やかな熟成に由来する豊かな芳香が特徴です。一ノ蔵の定番酒をどうぞお楽しみください。

※1「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2025 」とは

IWCは1984年に設立された世界最大規模、世界的にも最も権威あるワインコンペティション。2007年にSAKE部門が創設され、2025年は1,476銘柄が出品。

http://www.sakesamurai.jp/iwc25_medal.html

お問合せ

株式会社一ノ蔵

〒987-1393 宮城県大崎市松山千石字大欅14番地

電話0229-55-3322(代)

営業時間 平日9:00~17:00

URL https://ichinokura.co.jp/

・飲酒は20歳になってから・飲酒運転は法律で禁止されています

・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります

関連記事

-

- ニュース・トピック

フレッシュな味を保つ完全酸化防止サーバー「NOXY」先行販売開始― データ活用で日本酒文化の持続的発展に貢献 ―

2025/07/10

-

- ニュース・トピック

【イタリア初】ユネスコ世界遺産ドロミテに日本人酒蔵が誕生

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

赤武酒造 × UNITED ARROWS 初のコラボレーションが実現~日本酒をもっと自由に、もっとスタイリッシュに~

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【ホテルシーズン日南】地元銘酒「飫肥杉」の酒蔵を訪ねる宿泊プランを7月1日より販売開始

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【黒龍酒造 ESHIKOTO×meet tree】老舗が奏でる酒と美のハーモニー 『酒粕スキンケア』に待望の第2弾が登場

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

ザ・リッツ・カールトン京都、日本料理「水暉」× 光栄菊酒造 復活の銘酒「光栄菊」を、日本料理「水暉」にて2か月間限定でご...

2025/07/08

醸造アルコールとは、日本酒の製造において使用されるアルコールの一種で、米やサツマイモ、トウモロコシなどのデンプンや、サトウキビなどの含糖質材料を発酵させ、蒸留して得られる高濃度で無味・無臭のアルコールを指します。日本の清酒の製法では、合成アルコールの使用を禁じており、使用されるアルコールはすべて天然由来のものです。 醸造アルコールは、日本酒の香味を調整する目的で醪に適量加えられます。これにより、華やかな香りが引き出されたり、さっぱりとした飲み口になります。もともと、江戸時代には清酒の腐敗を防...

詳細を見る純米吟醸酒は、精米歩合が60%以下の白米と米麹、水のみを原料とし、吟醸造りと呼ばれる特別な製法で醸造された日本酒です。この酒は、華やかな吟醸香が特徴であり、フルーティーでクリスプな味わいを楽しむことができます。純米吟醸酒は、醸造アルコールや糖類が無添加であり、米本来の風味が最大限に引き出されています。 この酒は、低温でじっくりと発酵させることで、精密な味わいと香りのバランスを保っています。麹歩合は15%未満ではなく、使用されることが求められます。また、特定名称酒の一種であるため、合成添加物を用いず...

詳細を見る特別純米酒とは、精米歩合が60%以下の白米と米麹、水を用いて醸造された日本酒の一種です。特別純米酒は、香味や色沢が特に優れた酒として評価されています。特に注目すべき点は、醸造過程における特別な製造方法により、他の純米酒と差別化されることです。この「特別」という表現は、各蔵元によって異なる定義を持つため、具体的な製造手法に関しては蔵によって様々です。 特別純米酒は、特定名称酒の一つであり、清酒の製法品質表示基準に基づいています。これは、使用される原材料や製造方法が、香味や外観において優れているこ...

詳細を見る精米歩合(せいまいぶあい)とは、玄米を精米した際に残る白米の割合をパーセントで示す指標です。具体的には、精米後の白米の重量を元の玄米の重量で割り、100を掛けることで計算されます。例えば、精米歩合が60%ということは、玄米の外側40%が削り取られ、残りの60%が白米として使用されることを意味します。 精米歩合が低いほど、より多くの外層が削られており、精白された部分が大きくなります。結果として、雑味が少なく、スッキリとした味わいの日本酒が造られることが多いです。一般的に、精米歩合が高い(外層を多く残してい...

詳細を見る本醸造酒は、酒税法に基づいて定められた特定名称酒の一つであり、原料として精米歩合が70%以下の白米、米麹、醸造アルコール、水を使用しています。香味や色沢が優れた清酒であることが求められています。特に注意すべき点は、醸造アルコールの使用量が白米の重量の10%を超えないように制限されていることです。 本醸造酒は、“純米”と名の付く酒を除く特定名称酒の中では、米・米麹・醸造アルコールを基本原料としており、製法品質表示基準に従って製造されています。この名前は「本醸造酒」に統一されており、従来の呼称である「...

詳細を見る花酵母とは、自然界に存在する花から分離された酵母であり、日本酒造りにおいて特に優れた特性を持つとされています。この酵母は、香り豊かなフレーバーを引き出すことができるため、花の香りや果実酒のような味わいを持つ日本酒を醸造する際に利用されます。花酵母の研究と開発に貢献したのは東京農業大学の久保教授で、彼の取り組みにより、数種類の花酵母が日本酒の醸造現場で活用されています。これにより、伝統的な酒造りに新しい風を吹き込み、多様な風味や香りを持つ日本酒が実現することになりました。

詳細を見る純米酒は、白米、米麹、水を原料として醸造された清酒の一種です。精米歩合は70%以下で、米と米麹のみを使用しているため、添加物や醸造アルコールは一切含まれていません。このため、純米酒はお米本来の風味を存分に楽しむことができ、豊かな味わいを持つことが特徴です。 製法品質表示基準に基づいて、純米酒は特定名称酒の一つとして認定されています。この基準によれば、香味や色沢が良好であることが求められていますが、厳密な精米歩合の基準は設定されていません。一般的に純米酒は、しっかりとした味わいと芳醇な香りが楽し...

詳細を見る原料米とは、日本酒を造るために使用されるお米のことを指します。一般的に「酒造好適米」または「酒米」と呼ばれる特別な品種のお米が選ばれ、これらは日本酒の風味や品質に大きく影響を与えます。酒造好適米は、粒の大きさや含まれる澱粉の量、そして精米しやすさなどが考慮されており、代表的な品種には山田錦や五百万石、愛山などがあります。これらのお米は、高い精米歩合(白米として使う際に削る割合)が求められることが多く、そのために精米技術が重要な役割を果たします。良質な原料米を使用することで、より豊かな風味や香...

詳細を見る酵母とは、アルコール発酵に欠かせない単細胞の微生物であり、主に糖分を分解してアルコールと二酸化炭素に変える役割を果たします。日本酒の醸造においては、酵母の種類によって生まれる香りや味わいが大きく変わるため、目的に応じて様々な酵母が使い分けられます。例えば、吟醸酒では芳香成分を多く生成する特性を持つ酵母が使用されることが多いです。このように、酵母は日本酒の風味を左右する重要な要素であり、発酵力が強いことから、醸造やパン製造など多岐にわたって利用されています。酵母の選択が、最終的な製品の品質に大...

詳細を見る辛口とは、日本酒の味わいの一つで、一般的に甘さが少なく、すっきりとした飲み口を持つことを指します。この表現は、ワインの「ドライ」に近い場合が多いです。辛口の日本酒は、通常、日本酒度がプラス(+)の数字で示され、数字が大きいほど辛口の印象が強くなります。 辛口の日本酒は、酸味やアルコール度数、香りの要素が絡み合い、個々の飲む人によって感じ方が異なることがあります。甘口と対照的に、辛口の酒は糖分が少なく、すっきりとした後味が特徴とされることが多く、和食やおつまみとの相性も良いとされています。

詳細を見る蔵人(くらびと)とは、日本酒を製造する酒蔵で、実際に醪(もろみ)づくりに従事する職人のことを指します。彼らは、杜氏(とうじ)と呼ばれる技術責任者の指導のもと、酒の仕込みや発酵管理などを行い、高品質の清酒を生み出す重要な役割を担っています。蔵人は伝統的な技術や知識を継承し、時には新しい製法を取り入れながら、米、水、酵母という基本的な原料から日本酒を造る熟練の技術者です。日本酒の風味や品質は、蔵人の技術と情熱によって大きく左右されます。

詳細を見る甘口は、日本酒の味わいの一種で、顕著に甘さを感じる酒を指します。一般的に、酒の中に3%以上の糖分が含まれると甘く感じると言われており、日本酒度ではマイナスの値で表されます。しかし、日本酒の甘さは単に糖分の量だけでなく、アミノ酸や酸類など多様な成分の相互作用によって影響を受けます。特に、酸味が少ない場合、甘さがより際立つことがあります。総合的な味のバランスを考慮に入れることが、甘口の日本酒を理解する鍵となります。

詳細を見る熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけて風味や香りが変化していきます。新酒特有の香りが和らぎ、飲みやすいまろやかな味わいに変わることが特徴です。熟成により、酒の中に含まれる成分が相互に作用し、より深みのあるコクや複雑な旨味を生み出します。熟成は日本酒の魅力を引き出す重要な工程であり、適切な環境下で行われることで、酒質が向上します。

詳細を見る古酒とは、製造年度内に造られた新酒に対し、貯蔵期間を経て出荷・提供される日本酒を指します。一般的には、製造から3年以上熟成させた日本酒が古酒とされ、熟成によって味わいがまろやかになり、独特の深みを持つようになります。古酒の表示には明確な規定が存在しないため、3年や5年、さらには10年、15年といった長期熟成酒が有名です。長い熟成を経た日本酒は琥珀色の色調や複雑な香りを持ち、日本酒の中でも高価な部類に入ります。また、酒造業界では、酒造年度が変わると、それ以前に造られたすべての酒を古酒と呼ぶため、古酒の...

詳細を見る