甍酒蔵株式会社(長野県北安曇郡松川村/代表取締役:佐藤 圭祐)は、醸造責任者・田中 勝巳のこだわりを形にした新商品「金」シリーズの3銘柄「鉾(ほこ)」「環(たまき)」「礎(いしずえ)」を、6月5日(木)に各11,000円(税込)/720mlで発売します。田中は、酒米の圃場の場所や栽培方法まで細かく指定し、日本酒ならではの“一つのタンクから階層ごとに異なる味わい”をお楽しみいただきたいという思いを込めて醸造。世界最高峰の超軟水が湧き出る松川村の風土と真摯に向き合い、感性をもって表現した一本です。

●世界最高峰の超軟水が湧き出る「松川村」で、蔵から半径5km以内に栽培された酒米のみ使用

●松川村の風土や酒米の栽培から醸造の細部まで真摯に向き合った特別なお酒

●酒米の圃場を選定し、栽培期間中農薬不使用など栽培方法についても指定。

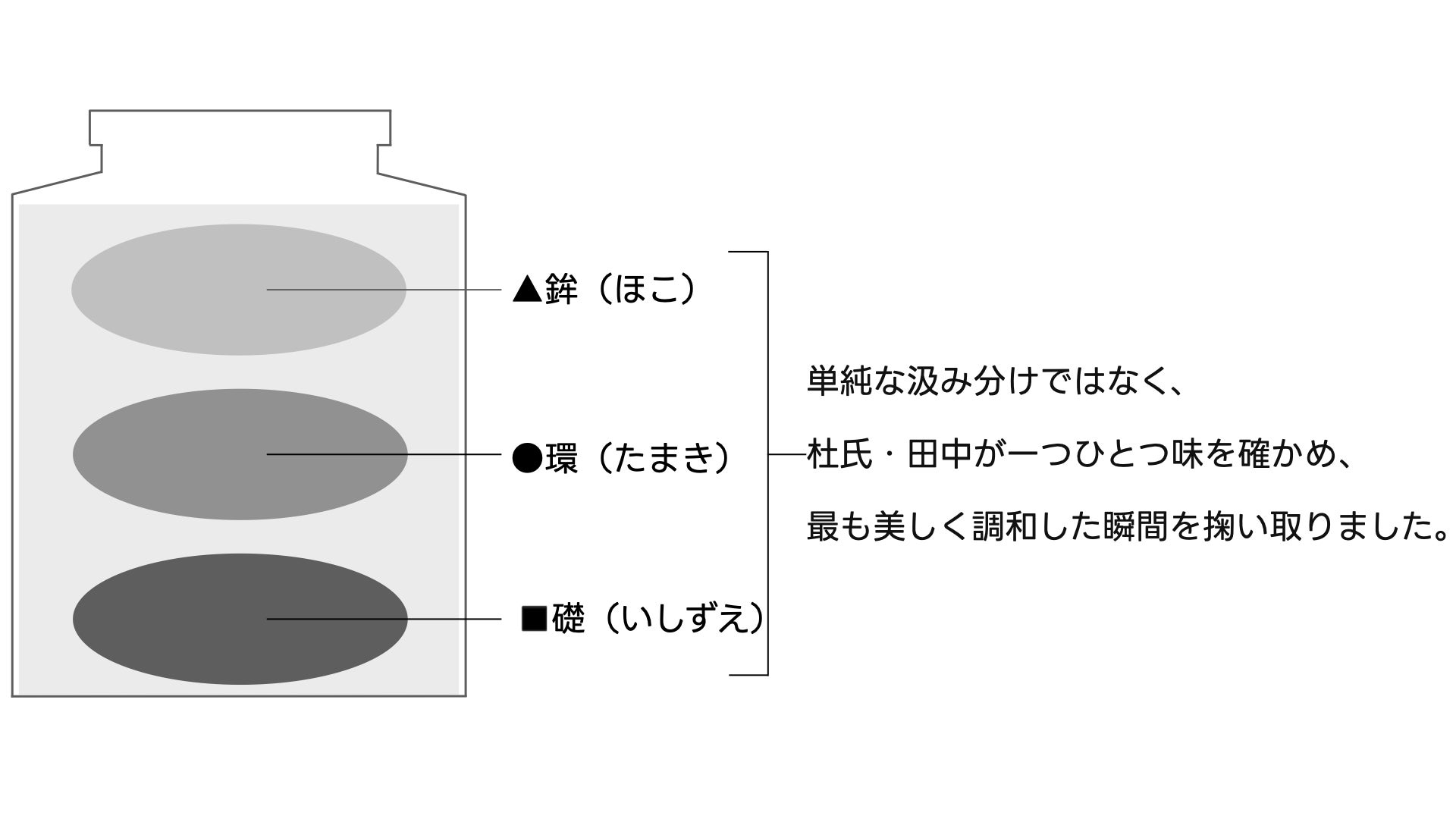

●日本酒特有の醸造工程で生まれるお酒の層を見極め、一つのタンクから3つ味わいを抽出

●全国の特約店で6月5日(木)に発売。『鉾(ほこ)』『環(たまき)』『礎(いしずえ)』各11,000円(税込)/720ml

3タイプの『金』シリーズが表現する日本酒の新たな価値。全国の特約店で6月5日に発売

長野県松川村の風土・水・酒米を活用し、原点回帰の酒造に取り組む甍酒蔵(いらかしゅぞう)。

『金』シリーズは、日本酒独自の醸造工程で生まれる層を見極め、ひとつのタンクから異なる表情を持つ3タイプのお酒に汲み分けました。その繊細で豊かな味わいは日本酒の新たな魅力を発揮します。

販売価格は11,000円(税込)。全国の特約店で販売されます。

商品の特徴:技術が導き、自然が応えたお酒

江戸時代後期の禅僧・画家である仙厓 義梵は、○△□を「万象は一なるものに帰する」とし、禅の真髄を描き出しました。この言葉にインスピレーションを受け、「金」シリーズは3タイプの味わいがありますが、全て一つのタンクから生まれています。

製造方法

甍酒蔵の金シリーズは、伝統的な手法と革新的な感性を融合させた製法で醸されています。

超軟水と厳選された酒米を用い、麹づくり・酒母づくり・もろみ管理のすべてにおいて杜氏・田中が緻密に判断。タンクごとの個性を見極め、最も調和のとれた部分のみを抽出することで、繊細かつ奥行きある味わいを実現しています。

▲ 鉾(ほこ)

天を指す△に込めた、挑戦と上昇の意志。

鋭い酸と深い旨味が織りなす、知的で刺激的な一杯。

飲むほどに個性が際立ち、心を射抜く味わい。

テイスティングノート

駆け抜ける透明な風に色をつける描かれた太陽の様な荘厳な眩しさ。和梨の様なみずみずしさ。

ベリーの様な甘やかで伸びやかな酸味とほのかな苦味。和のハーブの様な複雑さを伴った清涼感

重ねた手と手のあたたかさの様にやさしく広がる穏やかな旨み。消えてしまうその前にと、数珠繋ぎに生まれゆく新たな味わい。瞬きの先に広がる新たな表情を讃えたい。

商品情報

・商品名:甍 金・鉾(いらか きん・ほこ)

・アルコール分:15%

・内容量:720ml

・価格:¥11,000円(税込)

● 環(たまき)

すべてを包む調和の象徴。

禅の◯に倣い、万物はひとつであると語る。

米・水・時が響き合い、柔らかくも澄んだ一滴。

繊細な食事に寄り添う、美しき調和の味わい。

テイスティングノート

乾いた身体に沁み込む水の様に、溶け込む様な一体感。綿菓子の様な米の甘さ。バランスをとる和の柑橘の様な酸味。緻密に重なり合う柔らかな旨み。完璧な透明感は、滴る雫が創り出す波紋で長い余韻となり姿を現す。打っては響く、お酒と食事の会話を楽しめる。

商品情報

・商品名:甍 金・環(いらか きん・たまき)

・アルコール分:15%

・内容量:720ml

・価格:¥11,000円(税込)

◼️ 礎(いしずえ)

□は大地と安定を象徴し、禅の静けさと動じぬ強さを宿す。

濃密な旨味と深い余韻を持ち、時の流れと共に奥行きを増す。

テイスティングノート

瞼に感じる光の中に意味を見つけて、深緑のなか目覚める朝の息吹。丸ごとほおばった白葡萄の様に心地よい苦味と香りの鮮烈さ。溢れ出す味わいは対象的にクリーミーで濃密な米、穀物の滋味深い旨み。時を経て温度を含みなお、様々な表情をみせる。手を延ばしても届かない深淵を求めて深い夜へ還る。

商品情報

・商品名:甍 金・礎(いらか きん・いしずえ)

・アルコール分:15%

・内容量:720ml

・価格:¥11,000円(税込)

醸造責任者 田中 勝巳からのコメント

目指したのは、まるで絹のような、やわらかく滑らかな舌触り。

北アルプスの麓、松川村に湧く超軟水。この清らかな水は余計なものを含まず、米本来の力をまっすぐに引き出してくれます。

自然の恵みに敬意を払いながら、私たちは酒造りの原点に立ち返り、ひとつひとつの工程と向き合いました。今回あらためて実感したのは、「一に麹、二に酛、三に造」。

最高の麹を造り、酛を育て、すべてのバランスを見守る。すべてが繊細で、すべてが本質です。

そして今回は、一つの酒造タンクから、異なる三つの味わいを表現しました。

どれも同じタンクから生まれたとは思えないほど、それぞれがはっきりと異なる個性を持っています。ぜひ、三つの世界を行き来しながら、その違いと共鳴をお楽しみください。

甍酒蔵の仲間全員と共に心を込めて醸した一本。自然と向き合い、人と向き合い、原点から生まれた酒が、静かに語りかけてくることを願っています。

甍酒蔵(いらかしゅぞう)株式会社について

甍酒蔵株式会社(本社:長野県北安曇郡松川村)は、1665年創業の日本酒蔵。「日本酒の新たな価値創造」と「飲む人の幸せな時間の創出」を理念に掲げ、伝統と革新を融合させた酒造りを行っています。北アルプスの麓、世界でも稀な超軟水に恵まれた松川村にて、自然の力と職人の技を最大限に活かし、土地の風土を映す酒を醸造。醸造責任者・田中勝巳のもと、圃場や栽培方法まで指定した酒米を用い、栽培から醸造まで一貫して向き合う姿勢を貫いています。地域と世界をつなぐ高品質な日本酒が揃います。食中酒としての可能性を追求しながら、日本酒の未来と文化の継承にも取り組んでいます。

松川村について

長野県北安曇郡に位置する松川村は、北アルプスの雄大な山々に抱かれた自然豊かな土地です。標高約600m、昼夜の寒暖差が大きく、冬は厳しい冷え込みが発酵を穏やかに進めるため、酒造りに極めて適した気候条件を備えています。さらに、この地には世界的にも稀少な“超軟水”が湧き出しており、硬度10未満のこの水は、まろやかで透明感のある酒質を生み出す重要な要素となっています。加えて、高品質な酒米の栽培にも適した土地であり、澄んだ空気と清らかな水、肥沃な土壌が、米づくりから醸造まで一体となった酒造りを可能にしています。松川村は、日本酒の品質を根本から支える、まさに“自然と技が静かに響き合う、日本酒の聖域”です。

【甍酒蔵Instagram】

https://www.instagram.com/ilaka_japanese.sake.atelier/

【特約店】

https://www.ilaka.co.jp/quan-guo-te-yue-dian.html

【本件問い合わせ先】

甍酒蔵株式会社

staff@ilaka.co.jp

0261-85-5092

関連記事

-

- ニュース・トピック

フレッシュな味を保つ完全酸化防止サーバー「NOXY」先行販売開始― データ活用で日本酒文化の持続的発展に貢献 ―

2025/07/10

-

- ニュース・トピック

赤武酒造 × UNITED ARROWS 初のコラボレーションが実現~日本酒をもっと自由に、もっとスタイリッシュに~

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【イタリア初】ユネスコ世界遺産ドロミテに日本人酒蔵が誕生

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【黒龍酒造 ESHIKOTO×meet tree】老舗が奏でる酒と美のハーモニー 『酒粕スキンケア』に待望の第2弾が登場

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【ホテルシーズン日南】地元銘酒「飫肥杉」の酒蔵を訪ねる宿泊プランを7月1日より販売開始

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

ザ・リッツ・カールトン京都、日本料理「水暉」× 光栄菊酒造 復活の銘酒「光栄菊」を、日本料理「水暉」にて2か月間限定でご...

2025/07/08

食中酒とは、食事と共に楽しむために選ばれたお酒のことです。料理の味を引き立てたり、香りや風味を相互に補完する役割を果たします。例えば、魚料理には爽やかな風味の日本酒が合うことが多く、肉料理にはコクのある醇酒が好まれることがあります。食中酒の魅力は、料理との組み合わせによって新たな味わいを発見できる点、つまり「マリアージュ」にあります。日本酒においては、さっぱりとした爽酒や、ふくよかな味わいの醇酒、さらには独特の香りを持つ薫酒などが、食中酒としてふさわしい選択肢となります。このように、食中酒は...

詳細を見る麹室(こうじむろ)とは、麹を製造するための専用の部屋で、特に日本酒の醸造において重要な役割を果たします。この部屋は、麹菌の生育に最適な温度と湿度を維持するために設計されています。一般的に、麹室には主に杉板が使用されており、保温性が高く、結露が起きにくい構造になっています。 麹室には通常、二つの区画(グループ)があり、それぞれ30℃から45℃程度の温度を安定的に保てるように管理されています。また、乾湿度の調整が容易であるため、麹菌の繁殖を促進し、質の高い麹を作る環境が整っています。加えて、室内には温...

詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...

詳細を見る酒母(さかも)は、日本酒を醸造する際に使用される重要な材料で、優れた酵母を大量に培養したものを指します。これは、醪(もろみ)を仕込む前の段階で作られ、醸造の品質や発酵の安定性を確保するために極めて重要です。酒母には、速醸系酒母と生酛系酒母の2種類があります。速醸系酒母は、短期間で酵母を培養できるため、醸造工程が比較的スピーディに進むのが特徴です。一方、生酛系酒母は、自然な酵母の活動を利用して時間をかけて培養され、より複雑で深みのある風味をもたらすことができます。酒母の選び方や培養方法は、最終的...

詳細を見る軟水とは、カルシウムやマグネシウムといった金属イオンの含有量が少ない水のことを指します。一般的に、世界保健機関(WHO)の基準では、カルシウム濃度が60ppm以下の水が軟水とされています。軟水は、硬水に対してこれらのミネラルが少ないため、口当たりが柔らかく、飲みやすい特徴があります。 日本酒の醸造においては、軟水が好まれることが多いです。軟水は酵母の働きを助け、醸造過程での風味成分の引き出しやすさに寄与します。たとえば、八海醸造が使用している「雷電様の清水」は硬度が2程度という超軟水で、その柔らかい水...

詳細を見る硬度とは、水中に含まれるカルシウムイオンとマグネシウムイオンの濃度を表す指標であり、主に水の硬さを示すために用いられます。硬度は大きく分けて硬水と軟水に分類され、硬度の値が高いほど硬水、低いほど軟水となります。具体的には、硬度はmg/L(ミリグラムパーリットル)で表され、数値の範囲は以下の通りです。 - 軟水:3以下 - 中程度の軟水:3~6 - 軽度の硬水:6~8 - 中等度の硬水:8~14 - 硬水:14~20 - 高度の硬水:20以上 硬度の計測方法には、ドイツ硬度(dH)やアメリカ硬度(ppm)があります。ドイツ硬度は、100...

詳細を見る発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に変換することで、酒を醸造します。発酵は、呼吸と異なり、基質が完全に酸化されることはなく、その過程でアルコールや有機酸などの有用な物質が生成されるのが特徴です。これにより、酒独特の風味や香りが生まれ、風味豊かな日本酒ができあがります。発酵は、酒造りにおいて非常に重要な工程であり、温度や時間、酵母の種類などによってその結果が大きく変わります。

詳細を見る杜氏(とうじ)とは、酒蔵において酒造り全般を指揮する最高責任者のことを指します。杜氏は、酒造りを担う職人集団の長であり、酒の品質や製法に大きな影響を与える存在です。地域によって南部杜氏や越後杜氏、丹波杜氏などと呼ばれる杜氏の集団があり、それぞれ異なる伝統や技術を持っています。そのため、杜氏が変わると酒の味やスタイルにも変化が見られることがあります。 近年、杜氏の平均年齢は約65歳に達し、後継者の育成が急務となっています。杜氏は、蔵の運営や醪(もろみ)の仕込み・管理といった重要な業務を行い、日本...

詳細を見る麹(こうじ)は、主に米や麦に対して麹菌(こうじきん)を繁殖させたもので、日本酒を始めとする発酵食品の製造に不可欠な役割を果たします。特に日本酒の醸造においては、蒸した米に黄麹菌を育成させた米麹が使用され、この中で生成される酵素が重要です。 麹の成分には、米の中に含まれるデンプンをブドウ糖に変換するためのアミラーゼなどの糖化酵素や、米の蛋白質をアミノ酸に分解するための酵素が含まれています。これにより、米から得られる糖やアミノ酸が酒母やもろみの発酵を助け、日本酒特有の風味や香りを生み出します。 ...

詳細を見る酛(もと)とは、日本酒の造りにおいて非常に重要な要素であり、醪(もろみ)を仕込む前に優れた酵母を大量に培養したものを指します。酛は酒母とも呼ばれ、この工程を酛造りまたは酒母造りといいます。酛の作り方にはさまざまな手法があり、主に速醸酛と生酛に大別されます。 速醸酛は、乳酸を添加することで酵母を育てる手法で、短期間で酒造りを行うことができるため、効率的な醸造が可能です。一方、生酛は、自然に存在する乳酸菌を利用する方法で、伝統的な技術が用いられます。また、山廃酛や菩提酛など、さらに多様な手法もあ...

詳細を見る