吉川醸造(本社:神奈川県伊勢原市、代表取締役:合頭義理)は、「雨降」「菊勇」銘柄を展開する酒造です。硬水利用・低精白米/食米・花酵母の採用・水酛/生酛/山廃といったクラシカル酛のモダンな解釈といった、既存の枠にとらわれない日本酒づくりに挑戦しています。

■食米からもおいしい日本酒を

日本酒は通常、「酒米(さかまい)/ 酒造好適米」という酒造り専用のお米から造られます。

酒米には、お米の中心部にある「心白(しんぱく)」が大きいという特徴があります。心白とは、でんぷんが粗い構造で集まっているため白く不透明に見える部分のことです。スポンジのように隙間が多いため麹菌の菌糸が中心部まで根を張りやすく、米の芯までしっかりと糖化が進むことで、良い麹(こうじ)を造りやすくなります。また、心白は純粋なでんぷん質に近いため、日本酒の雑味の原因となりやすいタンパク質や脂質が少ないという利点もあります。

私たち吉川醸造は、お米をできるだけ削らず、お米本来の味わいを活かした「低精白酒」(精米歩合90%程度)に取り組んできました。その結果、Kura MasterやIWC(イギリスの世界的な酒類コンクール)といった世界的なコンクールで上位の賞をいただくことができました。

そこで得られた「要素の多い」お米の扱い方の知見を活かし、今度は食米(米全体にタンパク質や脂質が含まれます)で造るお酒の開発にも挑戦しています。神奈川県産の「はるみ」や台湾産の「台南16号」で造ったお酒がその一例ですが、酒米に勝るとも劣らない深みのある味わいに、日本酒愛好家を含む多くの方が驚かれます。

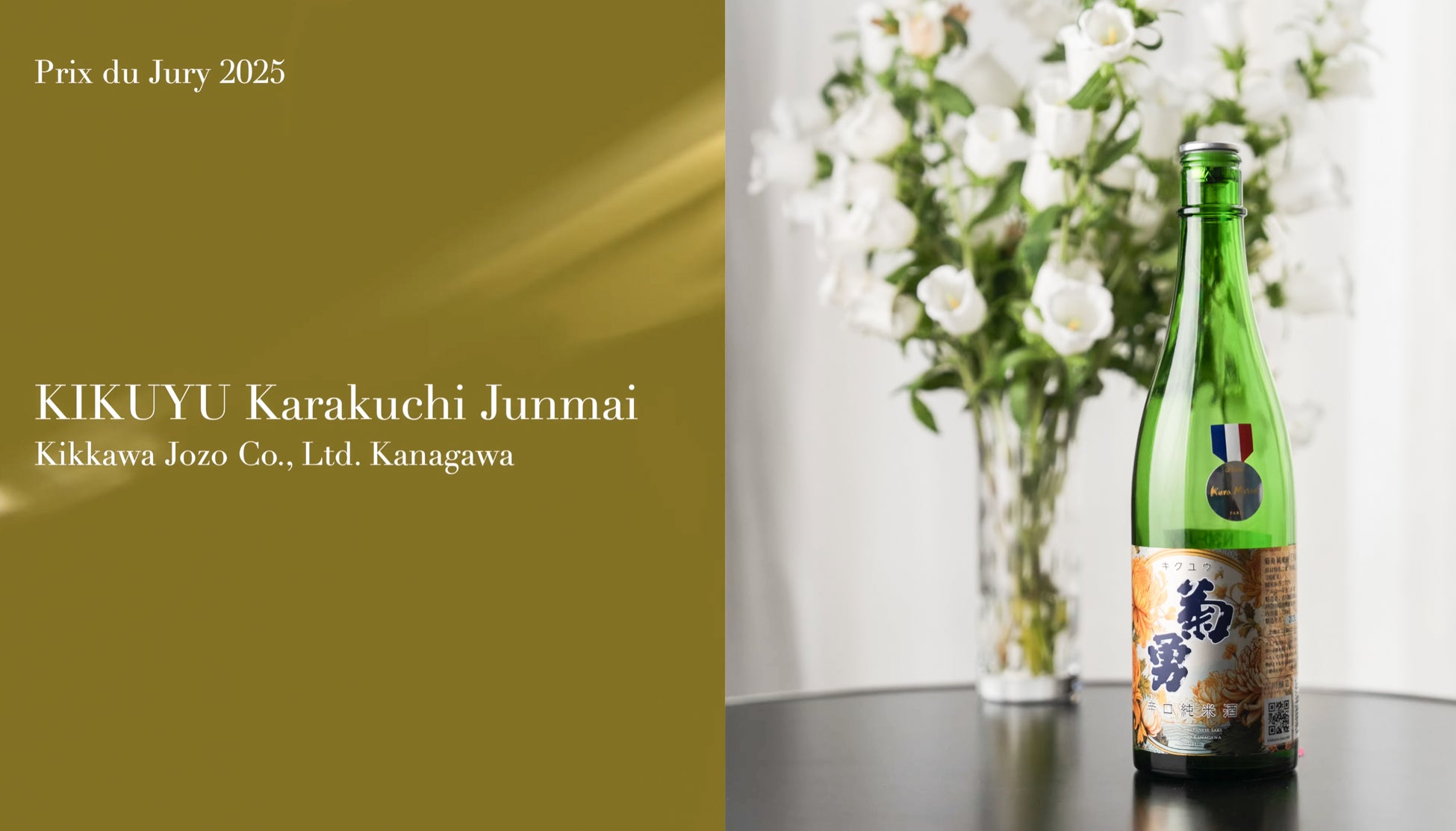

今回、Kura Master 2025の「純米酒(66-100%)部門」で栄誉ある第1位(審査員賞)を獲得した「菊勇 辛口純米酒(720ml:税込1,710円)」は、コシヒカリやササニシキといった食米(ミックス米)から造った日本酒です。

ミックス米は粒の大きさや成分にばらつきが多く、酒造りの観点からは難易度の高いお米です。

「生酛(きもと)」という伝統的な手法と、低温長期発酵という現代的な技術を融合させ、さらに稲から分離・育種した新世代の麹菌を採用するといった工夫を凝らして、ようやく完成した自信作です。

■Kura Masterについて

2017年から開催されている、フランスの地で行うフランス人のための和酒のコンクール。

フランスの歴史的食文化でもある≪食と飲み物の相性≫に重点をおいているのが特徴です。コンクールや試飲会、各種イベントを通して、食と飲み物のマリアージュを体験する機会を創り、フランスをはじめとした欧州市場へ日本酒、本格焼酎・泡盛などをアピールする場を提供しています。

今年は日本酒8部門、計1083銘柄が日本だけでなく海外の酒蔵から集まりました。

全てブラインド・テイスティングで審査が行われます。審査委員長を務めるグザビエ・チュイザ (Xavier Thuizat)氏(ローズウッドグループ ヨーロッパのエグゼクティブ・シェフ・ソムリエ/2022年最優秀ソムリエ賞受賞/MOFソムリエ)を筆頭に、7名のMOFソムリエ、さらにリッツ・パリやシュバル・ブラン・パリ、マンダリンホテルといった5つ星ホテルや、ミシュラン3つ星の名店・アンヌ・ソフィー・ピックなどで活躍する一流ソムリエやレストランオーナーら、総勢135名による厳正な審査が行われました。

https://kuramaster.com/ja/concours/comite-2025/

■蔵人より

硬く溶け辛い米に外気温上昇。気候変動による厳しい環境は、現代の酒造りにおける新たな試練です。

私たちは、米をほとんど削らない精米歩合90%や低温長期発酵という手法で、米本来の味わいを持つ日本酒を追求し、いかなる環境・条件下でも最高の酒造りを目指してきました。

この度の栄誉ある賞は、私たちのこれまでの挑戦が認められた証であり、蔵人一同、大きな誇りと励みを感じております。この喜びを胸に、日本酒の奥深い魅力を世界へ発信していく所存です。

また、昨今話題の備蓄米の活用についても、未知の米に挑戦できる絶好の機会と捉え、内心では少々楽しみにしております。

これからも、既成概念にとらわれることなく、日本酒の新たな可能性を拓く挑戦を続けていきます。

■その他のプラチナ賞受賞酒

・クラシック酛部門 プラチナ賞(※決勝進出)

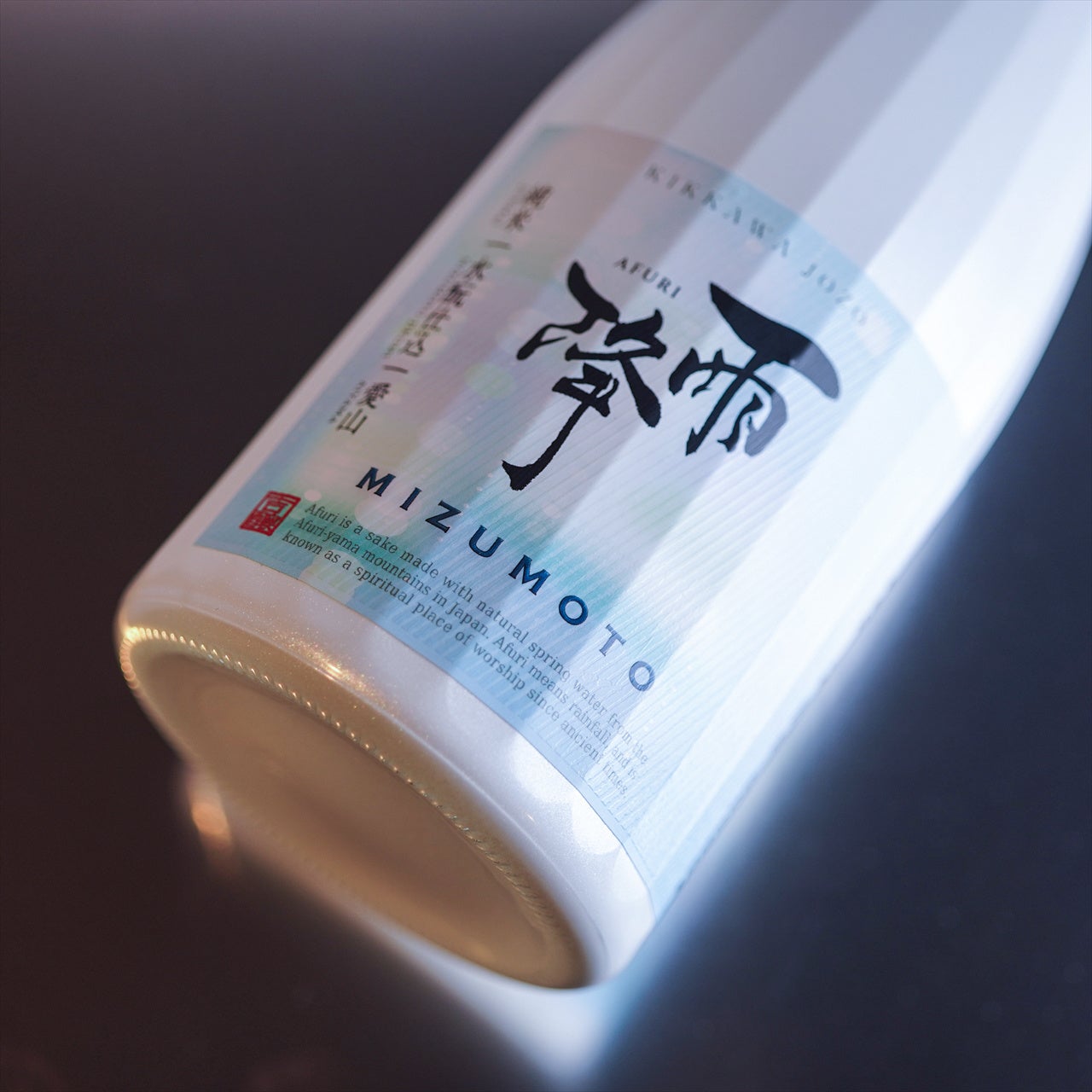

雨降///あふり MIZUMOTO

室町時代に発明され、日本酒のルーツとも言われる水酛(≒菩提酛)造り。

この伝統的な製法を、若き蔵人の自由な発想で現代に蘇らせました。

白麹の酵素や天然の酵素菌、そして蔵付き酵母など、様々な微生物たちが代わるがわるリードしながら見せ場をつくる様はさながら「即興演奏」の趣です。

商品詳細はこちら:https://kikkawa-jozo.com/collections/onlinestore/products/mizumoto2025

・クラシック酛部門 プラチナ賞(※決勝進出)

雨降///あふり KIMOTO

伝統の生酛仕込みにより醸し出されるのは、淡く澄んだ酸味と、奥深い透明感。

それらが引き立て合いながら、鮮烈に輪郭を際立たせる設計としました。

すっきり滑らか、瑞々しい味わいは、どんな食事にも寄り添います。吉川醸造が挑む新たな生酛純米大吟醸を、どうぞご賞味ください。

温度帯を選ばず、多様な料理と相性抜群で、酸味が苦味を包みこむ絶妙なバランスの食中酒です。

■吉川醸造について

大正元年(1912年)創業、古くは雨降山(あふりやま)と呼ばれた丹沢大山麓にある日本酒蔵。

故杉山晋朔博士の理念に基づいた丁寧で繊細な醸造技術には定評があり、神奈川県下では「菊勇(きくゆう)」の銘柄で知られてきました。

コロナ禍等により事業継続の危機を迎えましたが、2020年に精米店を祖とするシマダグループの一員となり、新たな体制のもとで再出発。2021年には「雨降///あふり」銘柄を発表しました。

伝統と革新の融合で、既存の枠にとらわれないお酒づくりに挑んでいます。

吉川醸造株式会社:https://kikkawa-jozo.com/

Instagram:https://www.instagram.com/kikkawa_sake/

<雨降・菊勇についてのお問い合わせ先>

吉川醸造株式会社

常務執行役員:田中 亨(トオル)

〒259-1138

神奈川県伊勢原市神戸681

メール to-tanaka@kikkawa-jozo.com

電話 0463-95-3071

■シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業、そして酒造事業も。ほんのひとときから、一生涯まで。

そのときどきが「いい時間(とき)」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

シマダグループ 公式サイト:https://shimadahouse.co.jp/

シマダグループのウラを楽しくのぞき見できるミニメディア:シマ報|もっと知りたいシマダの情報

<「雨降///あふり」が飲めるシマダグループの施設。日本酒ハイボールやカクテルなども>

<シマダグループについてのお問い合わせ先>

シマダグループ株式会社

ビジョナリー企画部 広報担当:瀧口(たきぐち)

〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

メール press@sh-holdings.co.jp

電話 03ー6275ー2224

関連記事

-

- ニュース・トピック

フレッシュな味を保つ完全酸化防止サーバー「NOXY」先行販売開始― データ活用で日本酒文化の持続的発展に貢献 ―

2025/07/10

-

- ニュース・トピック

赤武酒造 × UNITED ARROWS 初のコラボレーションが実現~日本酒をもっと自由に、もっとスタイリッシュに~

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【イタリア初】ユネスコ世界遺産ドロミテに日本人酒蔵が誕生

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

ザ・リッツ・カールトン京都、日本料理「水暉」× 光栄菊酒造 復活の銘酒「光栄菊」を、日本料理「水暉」にて2か月間限定でご...

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【黒龍酒造 ESHIKOTO×meet tree】老舗が奏でる酒と美のハーモニー 『酒粕スキンケア』に待望の第2弾が登場

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【ホテルシーズン日南】地元銘酒「飫肥杉」の酒蔵を訪ねる宿泊プランを7月1日より販売開始

2025/07/08

マリアージュとは、特定の飲食物同士が互いに引き立て合い、新たな風味や体験を生み出す組み合わせのことを指します。日本酒と料理のペアリングにおいては、酒の味わいや香りが料理の食材や調理法と調和することで、双方の魅力を引き立て合います。例えば、濃厚な味わいの和食には旨みの強い日本酒を合わせることで、より深い味わいを感じられることがあります。このように、マリアージュを楽しむことで、食事の全体的な体験が豊かになり、さらに日本酒の多様性を発見することができます。

詳細を見る酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)とは、清酒醸造に特に適した特性を持つ米のことを指します。一般的に大粒で、心白(しんぱく)が多く含まれ、柔らかい軟質米です。そのため、米は蒸す際や麹を作る際に優れた性能を発揮します。 酒造好適米は、一般の食用米と比べ、タンパク質や脂質が少なく、吸水性が高いのが特徴です。このため、糖化されやすく、酒母や醪(もろみ)での酵素作用を受けやすくなります。 日本国内では、酒造好適米は農産物検査法に基づいて特別な規格が設けられています。代表的な品種には、「山田錦」(やまだ...

詳細を見る蔵付き酵母とは、特定の酒蔵内に自生している酵母のことを指します。これらの酵母はその蔵で長年培われてきたもので、蔵の独自の風味やキャラクターを生み出す要因となります。蔵付き酵母は、一般的にその蔵の特性に適応しており、品質や発酵特性が地域の気候や酒造りのスタイルに影響されるため、各蔵によって異なる個性があります。このため、蔵付き酵母を使用した日本酒は、その酒蔵特有の風味や香りが特徴的で、ファンから高く評価されています。

詳細を見る精米歩合(せいまいぶあい)とは、玄米を精米した際に残る白米の割合をパーセントで示す指標です。具体的には、精米後の白米の重量を元の玄米の重量で割り、100を掛けることで計算されます。例えば、精米歩合が60%ということは、玄米の外側40%が削り取られ、残りの60%が白米として使用されることを意味します。 精米歩合が低いほど、より多くの外層が削られており、精白された部分が大きくなります。結果として、雑味が少なく、スッキリとした味わいの日本酒が造られることが多いです。一般的に、精米歩合が高い(外層を多く残してい...

詳細を見る食中酒とは、食事と共に楽しむために選ばれたお酒のことです。料理の味を引き立てたり、香りや風味を相互に補完する役割を果たします。例えば、魚料理には爽やかな風味の日本酒が合うことが多く、肉料理にはコクのある醇酒が好まれることがあります。食中酒の魅力は、料理との組み合わせによって新たな味わいを発見できる点、つまり「マリアージュ」にあります。日本酒においては、さっぱりとした爽酒や、ふくよかな味わいの醇酒、さらには独特の香りを持つ薫酒などが、食中酒としてふさわしい選択肢となります。このように、食中酒は...

詳細を見る菩提酛は、生酛系酒母の一つで、奈良県の菩提山正暦寺で14世紀頃に生まれた日本酒の醸造方法です。この技法は、特に夏場においても安全に酒母を造るためのものです。菩提酛は「水酛」とも呼ばれ、白米を水に浸し、その中に炊いたご飯を埋め込むことで生成される乳酸を活用します。この乳酸には、雑菌の繁殖を抑える効果があり、温度の高い季節でも安心して酒造りが行えるのが特徴です。 菩提酛の手法は、奈良時代に有名な銘酒「菩提泉」としても名を馳せており、多くの文献において1440年代にこの酒が造られたことが記録されています...

詳細を見る花酵母とは、自然界に存在する花から分離された酵母であり、日本酒造りにおいて特に優れた特性を持つとされています。この酵母は、香り豊かなフレーバーを引き出すことができるため、花の香りや果実酒のような味わいを持つ日本酒を醸造する際に利用されます。花酵母の研究と開発に貢献したのは東京農業大学の久保教授で、彼の取り組みにより、数種類の花酵母が日本酒の醸造現場で活用されています。これにより、伝統的な酒造りに新しい風を吹き込み、多様な風味や香りを持つ日本酒が実現することになりました。

詳細を見る純米酒は、白米、米麹、水を原料として醸造された清酒の一種です。精米歩合は70%以下で、米と米麹のみを使用しているため、添加物や醸造アルコールは一切含まれていません。このため、純米酒はお米本来の風味を存分に楽しむことができ、豊かな味わいを持つことが特徴です。 製法品質表示基準に基づいて、純米酒は特定名称酒の一つとして認定されています。この基準によれば、香味や色沢が良好であることが求められていますが、厳密な精米歩合の基準は設定されていません。一般的に純米酒は、しっかりとした味わいと芳醇な香りが楽し...

詳細を見る仕込みとは、日本酒の醸造過程における重要な工程で、原材料である麹、蒸米、水を混ぜ合わせて、酛(酒母)や醪(もろみ)を作ることを指します。この過程では、まず水と麹を混ぜた「水麹」に蒸米を加え、混ぜ合わせて一定の温度に保ちます。この温度管理が、発酵の進行に大きな影響を与え、酒の風味や香りを決定づけるため非常に重要です。仕込みは通常、数回に分けて行われ、最終的に醪が形成され、アルコール発酵が進行します。

詳細を見る麹菌(こうじきん)は、主に日本の伝統的な発酵食品や酒類の製造に使用される糸状菌の一種で、特に麹カビ属に属します。麹菌は、米を蒸して作った蒸米に付着させることで発酵を促進し、米のデンプンを糖化する重要な役割を果たします。このプロセスは、日本酒、味噌、醤油、みりんなどの醸造において不可欠です。 最も一般的に使用される麹菌は「アスペルギルス・オリゼー」で、これは清酒や味噌、しょう油、みりんなどの製造に幅広く利用されます。麹菌が生成する酵素は、米のデンプンをブドウ糖に変化させることで、発酵過程を助け...

詳細を見る雑味とは、日本酒の味わいにおいて不快感を伴う要素を指します。一般的には、味のバランスが崩れた状態において現れるもので、特に苦味や渋みが強く感じられる場合に使われます。これらの雑味は、他の味わいとの調和が取れていない結果として現れるため、清酒の品質や風味の評価において一个重要な指標とされます。清澄な味わいに対して「雑味」は「きたない味」と形容されることもありますが、これは日本酒の本来の旨味や香りが損なわれていることを示唆しています。雑味が多すぎると、日本酒の飲みごたえは損なわれ、満足度は低下す...

詳細を見る酵素とは、生物が生成するタンパク質の一種で、さまざまな化学反応を促進する触媒の役割を果たします。日本酒の製造過程においては、酵素が重要な役割を担っており、特に麹菌から生成される酵素が米のデンプンを糖に分解し、糖をアルコールに変える重要なプロセスを助けます。具体的には、α-アミラーゼやグルコアミラーゼなどの酵素が、米のデンプンを効率的に分解し、発酵を促進することで香りや味わいを生み出します。酵素の働きによって、日本酒特有の風味が形成されるため、酵素は日本酒の品質に大きな影響を与える重要な要素です。

詳細を見る酒類とは、アルコールを含む飲料の総称であり、一般的には酒税法に基づいて定義されています。具体的には、アルコール分が1度以上の飲料が酒類に該当します。日本では、清酒、ビール、ワイン、焼酎など、多様な種類の酒類が存在し、それぞれの製法や原料によって特徴が異なります。また、酒類は文化や地域に根ざした飲み物であり、さまざまなシーンで楽しまれています。

詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...

詳細を見る辛口とは、日本酒の味わいの一つで、一般的に甘さが少なく、すっきりとした飲み口を持つことを指します。この表現は、ワインの「ドライ」に近い場合が多いです。辛口の日本酒は、通常、日本酒度がプラス(+)の数字で示され、数字が大きいほど辛口の印象が強くなります。 辛口の日本酒は、酸味やアルコール度数、香りの要素が絡み合い、個々の飲む人によって感じ方が異なることがあります。甘口と対照的に、辛口の酒は糖分が少なく、すっきりとした後味が特徴とされることが多く、和食やおつまみとの相性も良いとされています。

詳細を見る蔵人(くらびと)とは、日本酒を製造する酒蔵で、実際に醪(もろみ)づくりに従事する職人のことを指します。彼らは、杜氏(とうじ)と呼ばれる技術責任者の指導のもと、酒の仕込みや発酵管理などを行い、高品質の清酒を生み出す重要な役割を担っています。蔵人は伝統的な技術や知識を継承し、時には新しい製法を取り入れながら、米、水、酵母という基本的な原料から日本酒を造る熟練の技術者です。日本酒の風味や品質は、蔵人の技術と情熱によって大きく左右されます。

詳細を見る糖化とは、日本酒の製造過程において、米に含まれるでんぷん質を糖に変換する重要なプロセスです。米自体は糖分を含んでいないため、酵母がアルコール発酵を行うためには、まずでんぷんを糖に変える必要があります。この変化は、麹カビが生成する酵素の働きによって実現されます。具体的には、麹の中に含まれるアミラーゼやグルコアミラーゼなどの酵素が、でんぷんをブドウ糖に分解することで、酵母が利用できる形に変えられます。糖化のプロセスは、良質な日本酒を造るために欠かせないステップであり、発酵の効率にも大きな影響を与...

詳細を見る精米とは、玄米の表面を削り、一部の成分を取り除くプロセスを指します。この作業は、日本酒の醸造において非常に重要です。米の表面には、酒に対して悪影響を与える蛋白質や脂質、灰分、さらにはビタミン類などが多く含まれています。これらを取り除くことで、清酒の品質や風味を向上させます。精米は「米をみがく」とも表現され、精米歩合が低くなるほど米が白くキャラクターが際立っていきます。例えば、精米歩合が50%であれば、玄米の50%を削った状態を意味しており、一般的に精米歩合が低いほど高品質な日本酒が醸造されるとされ...

詳細を見る精白とは、玄米の表層部分にあるぬかや皮を取り除き、白い米にする工程を指します。このプロセスは日本酒の製造において非常に重要で、米の精白度が日本酒の品質や風味に大きく影響します。精白度は、米の重さに対する磨かれた部分の割合で表され、通常は「精米歩合」として示されます。精白度が高いほど、米の中心部分が多く含まれ、一般的には風味がクリアで繊細な酒に仕上がる傾向があります。逆に、精白度が低い場合は、より深い味わいや米の旨味が感じられる日本酒になります。

詳細を見る硬水とは、カルシウムイオンやマグネシウムイオンなどのミネラル成分が比較的多く含まれている水のことを指します。具体的には、カルシウムや炭酸カルシウムの濃度が120ppm以上である水が、一般的に硬水とされます。硬水は、これらの成分により水の硬度が高く、反対にこれらのミネラル成分が少ない水は軟水と呼ばれます。日本酒の製造においては、水質が酒の味わいに大きな影響を与えるため、硬水と軟水の選択は重要です。硬水はお酒の旨味を引き出す効果がある一方で、酵母の活動に影響を与えることもあるため、蔵元が用いる水の特性...

詳細を見る発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に変換することで、酒を醸造します。発酵は、呼吸と異なり、基質が完全に酸化されることはなく、その過程でアルコールや有機酸などの有用な物質が生成されるのが特徴です。これにより、酒独特の風味や香りが生まれ、風味豊かな日本酒ができあがります。発酵は、酒造りにおいて非常に重要な工程であり、温度や時間、酵母の種類などによってその結果が大きく変わります。

詳細を見る生酛(きもと)は、日本酒の酒母(もと)を自然の乳酸菌の力を借りて造る伝統的な醸造方法です。この手法は、自然界に存在する乳酸菌を取り入れることで、雑菌の影響を排除し、醗酵に適した環境を整える仕組みとなっています。生酛作りでは、特有の「山卸し」という作業が行われ、これは米をすり潰す工程です。これにより、酵母が活性化しアルコール発酵が促進されます。 この方法は、明治時代以前までは一般的に用いられており、酒造りの重要な工程でしたが、現在ではその伝承が難しくなり、実際に生酛を用いている酒蔵は全体の約1%...

詳細を見る焼酎とは、日本の伝統的な蒸留酒であり、主に二つのカテゴリーに分類されます。甲類焼酎は連続式蒸留機を使用し、アルコール分は36度未満で、一般的にホワイトリカーと呼ばれています。乙類焼酎は単式蒸留機を使用し、アルコール分は45度以下で、本格焼酎とされます。焼酎はウイスキーやブランデーなどの蒸留酒とは異なるため、法律上別のカテゴリに分類されています。 また、焼酎にはさまざまな種類があり、乙類焼酎の場合、主原料によって多様な製品が存在します。例えば、米を主原料とする米焼酎、さつまいもを使ったいも焼酎、麦...

詳細を見る泡盛は、沖縄県を中心とする琉球諸島特産の伝統的な蒸留酒です。主にタイから輸入された砕米を原料にし、アワモリ麹菌(アスペルギルス・オリゼーの一種)を使用して作られる麦麹を利用します。泡盛の製造過程では、掛米を使わず、麹のみで糖化を行い、その後に発酵させます。発酵したものは、単式蒸留機を用いて蒸留されるため、非常に濃厚で独特の風味を持ちます。泡盛は、その特異な製法と風味から、飲み方や料理との相性も多様で、沖縄の文化に深く根付いています。アルコール度数は一般的に高く、香りや味わいのバリエーションが...

詳細を見る水酛(みずもと)は、日本酒の醸造において特に古い手法の一つで、主に江戸時代に発展した酒母(しゅぼ)造りの方法です。この手法では、飯米を水に浸し、その水を使って乳酸菌を繁殖させることにより乳酸を生成します。この生成された乳酸を利用して酒母を育成し、醸造プロセスに活用します。 水酛の技術は、温暖な季節に適しており、酸味のある風味を持つ日本酒を作り出すために重宝されました。そのルーツは室町時代の文献「御酒之日記」に記載される菩提泉(菩提酛)にさかのぼり、基本的な効用や使用目的、醸造法は菩提酛と共通...

詳細を見る心白(こころしろ)とは、米粒の中心部に存在する白色で不透明な部分を指します。この心白の特徴は、内部の澱粉粒が粗く、柔らかい構造を持っていることです。このため、心白のある米は、良質の麹を作るのに適しています。心白米は、麹菌が細胞内までしっかりと入り込みやすく、結果として発酵の際に糖化が進みやすくなります。また、心白があることで、もろみに仕込んだ蒸米の溶け具合を調整することができ、酒の品質向上に寄与します。 心白は一般的に大粒の酒造好適米に多く見られ、吸水性が高く、酒造りにおいて歓迎される特性と...

詳細を見る山廃(やまはい)は、日本酒の製造における酒母(しゅぼ)の製法の一つで、特に「山卸し」と呼ばれる工程を省略したものです。通常、酒母を作る際には、蒸した米を櫂でつぶす「もとすり」という作業が行われますが、山廃ではこの工程を廃止(けいはつ)しています。山廃の製法は、自然の酵母を多く取り入れ、糖化や発酵の過程を様々な酵母の働きに委ねるため、独特の深い味わいが生まれます。 この製法による日本酒は、通常の醸造過程よりも複雑で重厚な風味が特徴で、熟成においても個性的な香りを引き出します。山廃の日本酒は、特...

詳細を見る麹(こうじ)は、主に米や麦に対して麹菌(こうじきん)を繁殖させたもので、日本酒を始めとする発酵食品の製造に不可欠な役割を果たします。特に日本酒の醸造においては、蒸した米に黄麹菌を育成させた米麹が使用され、この中で生成される酵素が重要です。 麹の成分には、米の中に含まれるデンプンをブドウ糖に変換するためのアミラーゼなどの糖化酵素や、米の蛋白質をアミノ酸に分解するための酵素が含まれています。これにより、米から得られる糖やアミノ酸が酒母やもろみの発酵を助け、日本酒特有の風味や香りを生み出します。 ...

詳細を見る酛(もと)とは、日本酒の造りにおいて非常に重要な要素であり、醪(もろみ)を仕込む前に優れた酵母を大量に培養したものを指します。酛は酒母とも呼ばれ、この工程を酛造りまたは酒母造りといいます。酛の作り方にはさまざまな手法があり、主に速醸酛と生酛に大別されます。 速醸酛は、乳酸を添加することで酵母を育てる手法で、短期間で酒造りを行うことができるため、効率的な醸造が可能です。一方、生酛は、自然に存在する乳酸菌を利用する方法で、伝統的な技術が用いられます。また、山廃酛や菩提酛など、さらに多様な手法もあ...

詳細を見る