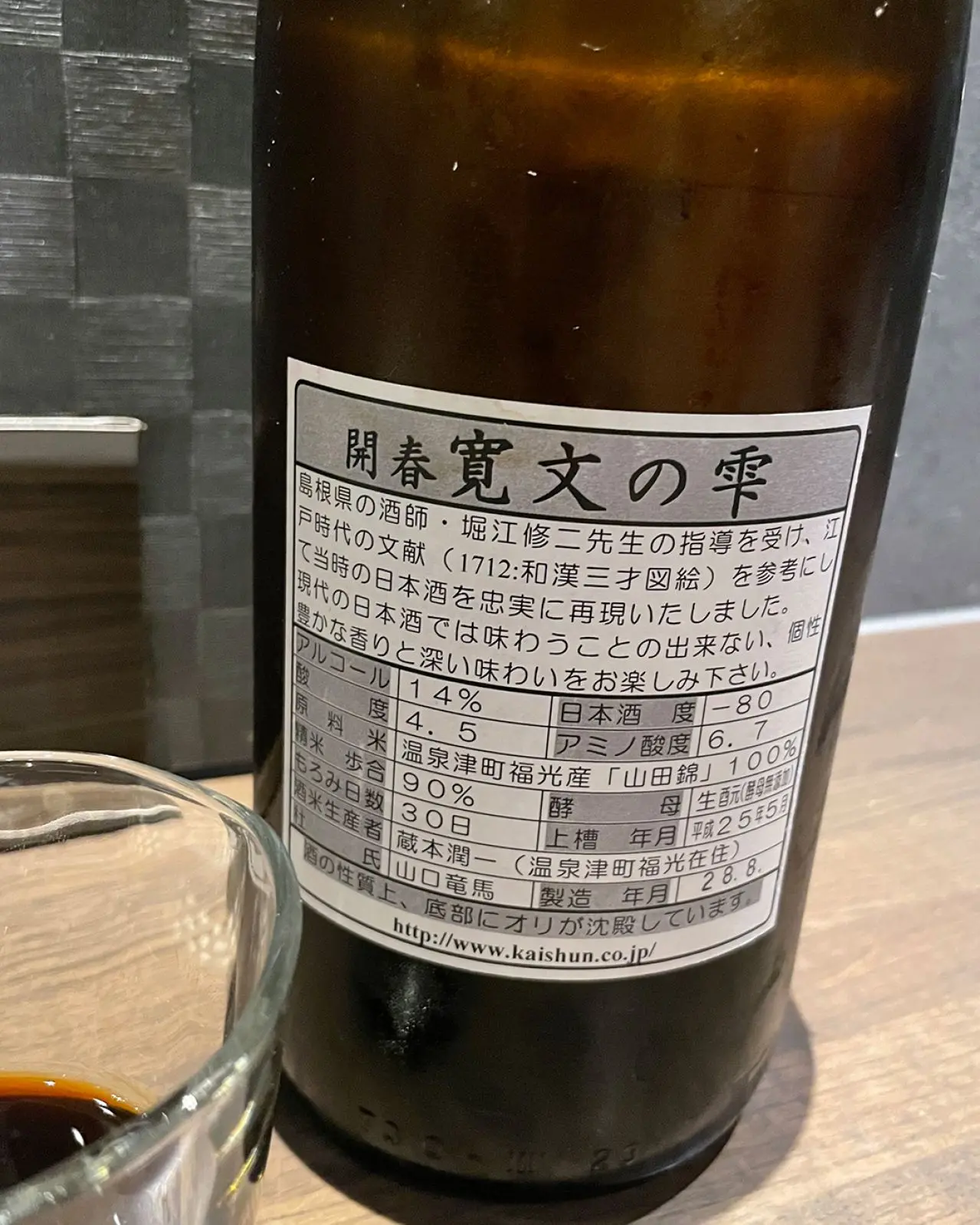

開春 寛文の雫 生酛木桶仕込ってどんなお酒?実際に飲んでみた感想

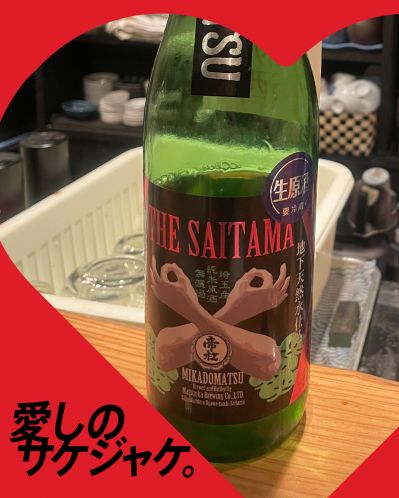

今日ののんべゑは「開春 寛文の雫 生酛木桶仕込」!

島根県・若林酒造さん『開春 寛文の雫 生酛木桶仕込』

生酛(きもと)は、日本酒の酒母(もと)を自然の乳酸菌の力を借りて造る伝統的な醸造方法です。この手法は、自然界に存在する乳酸菌を取り入れることで、雑菌の影響を排除し、醗酵に適した環境を整える仕組みとなっています。生酛作りでは、特有の「山卸し」という作業が行われ、これは米をすり潰す工程です。これにより、酵母が活性化しアルコール発酵が促進されます。 この方法は、明治時代以前までは一般的に用いられており、酒造りの重要な工程でしたが、現在ではその伝承が難しくなり、実際に生酛を用いている酒蔵は全体の約1%...

詳細を見る飲んでみた感想

島根・ #若林酒造 さんの『開春 寛文の雫 生酛木桶仕込』。

こちらなんと、江戸時代の文献を元に当時の日本酒を忠実に再現したお酒なのだそう。

「ふーん。そう。そういうのまあありそうだよね?」なんていうことなかれ。

注ぐと色がまっ茶色 え、醤油?そんな色をしています。

一口。うん、醤油っぽい!!

とってもものすごーく濃ゆいお味です。

とても珍しいものをいただきました。

ごちそうさまです

こちらの感想はInstagramでもゆるっと公開中。

ぜひのぞいてみてくださいね