- ニュース・トピック

コンビニで買える日本酒缶「菊水ふなぐち」がIWCで2度目の快挙。IWC (インターナショナルワインチャレンジ)2025でゴールドメダルを受賞

菊水酒造株式会社(本社:新潟県新発田市 代表取締役社長:髙澤大介)は、4月にロンドンで審査が行われた世界最大規模のワイン品評会「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ) 2025」のSAKE部門において、缶入り生原酒「菊水ふなぐち」が本醸造部門でのゴールドメダルを獲得しました。IWCでの「菊水ふなぐち」のゴールドメダルは、2014年に続き2度目の受賞となります。

■IWC2025審査員によるテイスティングコメント

エレガントで奥行きのある味わい。白い花の優雅な香りに包まれ、メレンゲの軽やかな甘さとミントの爽やかさが織りなす調和。そして余韻には心地よい甘さが広がり、食欲をそそるような魅惑的な後味が長く続きます。(原文訳)

【Tasting Notes】

This elegant and complex sake has white flowers, meringue, mint, and a caressing sweetness, followed by a long, mouthwatering finish. Serve it with grilled Hispi cabbage or sprouting broccoli.

https://www.internationalwinechallenge.com/canopy/beverage_details?sid=20248

■インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)2025とは

毎年ロンドンで行われている世界最大級のワインコンテスト。2025年のSAKE部門は

「普通酒」「純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」「本醸造酒」「吟醸酒」「大吟醸酒」「スパークリング」「古酒」「熟成」の10カテゴリーに分けられ、それぞれの部門でブラインドテイスティングによる審査が行われました。

【公式サイト】 http://www.sakesamurai.jp/iwc25_medal.html

IWC2014の受賞リストはこちら http://www.sakesamurai.jp/iwc14_medal.html

まるで果実。世界で楽しめるしぼりたての味わい

「菊水ふなぐち」は、缶を開けた瞬間に広がるフレッシュな香りと、濃厚で奥深い旨みが特徴です。その鮮度あふれる果実のような味わいと、ハンディな缶入りならではの手軽さから、いつでも、どこでも「しぼりたて」を楽しむことができる日本酒として、多くのご愛飲家に親しまれています。発売は1972年、当時門外不出であったデリケートな「生」の酒を、3年に及ぶ試行錯誤の末に商品化に成功。口コミで全国にファンを広げ、200ml缶の国内の累計出荷本数は既に3億本(※2)を突破、海外20の国と地域にファンを広げ、現在はそのフレッシュな味わいは、世界でもご堪能いただくことができます。

2度目の栄えある受賞を励みとしながら、発売から半世紀を越えた今も変わらず、いつもの「菊水ふなぐち」をお届けできるよう努めてまいります。アルミ缶入りの菊水の生原酒をお見かけした際には、是非お手に取ってお楽しみください。

■商品情報

商品名:菊水ふなぐち

容量:200ml缶 / 500ml缶 / 1,500mlパウチ

品目:日本酒

製法:本醸造生原酒

精米歩合:70%

アルコール分:19度

原材料名:米、米こうじ、醸造アルコール

原料米:新潟県産米100%

おいしい飲み方:冷やして/ロックで/炭酸をプラスした酒ハイ

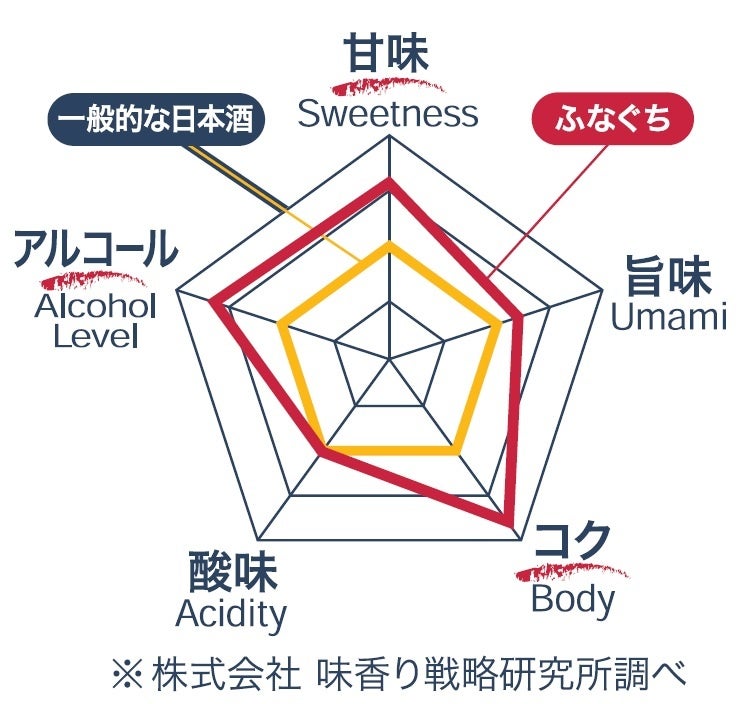

味わい:下図チャート

※1:1972年10月~2017年11月(出荷ベース・自社データ)200ml缶のみ

※2:1972年11月に日本で初めて生原酒缶を商品化 (株)コミュニケーション科学研究所調べ(2010年1月)

※「ふなぐち」は菊水酒造株式会社の登録商標です。

関連記事

-

- ニュース・トピック

フレッシュな味を保つ完全酸化防止サーバー「NOXY」先行販売開始― データ活用で日本酒文化の持続的発展に貢献 ―

2025/07/10

-

- ニュース・トピック

【イタリア初】ユネスコ世界遺産ドロミテに日本人酒蔵が誕生

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

赤武酒造 × UNITED ARROWS 初のコラボレーションが実現~日本酒をもっと自由に、もっとスタイリッシュに~

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【黒龍酒造 ESHIKOTO×meet tree】老舗が奏でる酒と美のハーモニー 『酒粕スキンケア』に待望の第2弾が登場

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

ザ・リッツ・カールトン京都、日本料理「水暉」× 光栄菊酒造 復活の銘酒「光栄菊」を、日本料理「水暉」にて2か月間限定でご...

2025/07/08

-

- ニュース・トピック

【ホテルシーズン日南】地元銘酒「飫肥杉」の酒蔵を訪ねる宿泊プランを7月1日より販売開始

2025/07/08

醸造アルコールとは、日本酒の製造において使用されるアルコールの一種で、米やサツマイモ、トウモロコシなどのデンプンや、サトウキビなどの含糖質材料を発酵させ、蒸留して得られる高濃度で無味・無臭のアルコールを指します。日本の清酒の製法では、合成アルコールの使用を禁じており、使用されるアルコールはすべて天然由来のものです。 醸造アルコールは、日本酒の香味を調整する目的で醪に適量加えられます。これにより、華やかな香りが引き出されたり、さっぱりとした飲み口になります。もともと、江戸時代には清酒の腐敗を防...

詳細を見る純米大吟醸酒は、精米歩合が50%以下の白米と米麹、そして水を原料とし、吟味された方法で醸造される特定名称の清酒です。この酒は、吟醸造りという低温発酵の手法を用いて作られ、酵母が生み出す華やかな吟醸香とともに、すっきりとしたなめらかな味わいが特徴です。 純米大吟醸酒の製造過程では、原料米を50%以上削り、精米歩合を50%以下にする必要があります。また、原料の米麹は麹歩合15%以上を採用し、醸造アルコールや糖類は一切添加されません。このため、純度が高く、米本来の旨味や香りをじっくりと楽しむことができます...

詳細を見る純米吟醸酒は、精米歩合が60%以下の白米と米麹、水のみを原料とし、吟醸造りと呼ばれる特別な製法で醸造された日本酒です。この酒は、華やかな吟醸香が特徴であり、フルーティーでクリスプな味わいを楽しむことができます。純米吟醸酒は、醸造アルコールや糖類が無添加であり、米本来の風味が最大限に引き出されています。 この酒は、低温でじっくりと発酵させることで、精密な味わいと香りのバランスを保っています。麹歩合は15%未満ではなく、使用されることが求められます。また、特定名称酒の一種であるため、合成添加物を用いず...

詳細を見る「しぼりたて」とは、醸造が終わりたての新鮮な日本酒のことを指します。この日本酒は、発酵が完了した直後に絞られたもので、米の旨みや香りが非常に豊かです。一般的には、出荷されたばかりの日本酒を指すことが多いですが、酒造業界では、その年の製造年度内に出荷されたお酒全般を「新酒」と呼ぶことがあります。しぼりたては、通常、フレッシュで生き生きとした味わいが特徴で、季節限定の特別な酒として多くの酒飲みたちに歓迎されています。

詳細を見る精米歩合(せいまいぶあい)とは、玄米を精米した際に残る白米の割合をパーセントで示す指標です。具体的には、精米後の白米の重量を元の玄米の重量で割り、100を掛けることで計算されます。例えば、精米歩合が60%ということは、玄米の外側40%が削り取られ、残りの60%が白米として使用されることを意味します。 精米歩合が低いほど、より多くの外層が削られており、精白された部分が大きくなります。結果として、雑味が少なく、スッキリとした味わいの日本酒が造られることが多いです。一般的に、精米歩合が高い(外層を多く残してい...

詳細を見る本醸造酒は、酒税法に基づいて定められた特定名称酒の一つであり、原料として精米歩合が70%以下の白米、米麹、醸造アルコール、水を使用しています。香味や色沢が優れた清酒であることが求められています。特に注意すべき点は、醸造アルコールの使用量が白米の重量の10%を超えないように制限されていることです。 本醸造酒は、“純米”と名の付く酒を除く特定名称酒の中では、米・米麹・醸造アルコールを基本原料としており、製法品質表示基準に従って製造されています。この名前は「本醸造酒」に統一されており、従来の呼称である「...

詳細を見る大吟醸酒は、日本酒の中でも特に高品質な清酒に分類される特定名称酒です。製法品質表示基準に基づき、精米歩合が50%以下の良質な白米を原料とし、米麹と水、さらに必要に応じて醸造アルコールを使用して醸造されます。この製法では、低温でゆっくりと発酵させる「吟醸造り」が採用され、雑味を抑え、華やかな香りと滑らかな口当たりが特徴の清酒が生み出されます。 大吟醸酒の最大の魅力は其の優雅で気品溢れる味わいと、豊かな吟醸香です。固有の香味や色沢が特に優れたものが大吟醸酒とされ、醸造アルコールの使用は白米の重量の10...

詳細を見る純米酒は、白米、米麹、水を原料として醸造された清酒の一種です。精米歩合は70%以下で、米と米麹のみを使用しているため、添加物や醸造アルコールは一切含まれていません。このため、純米酒はお米本来の風味を存分に楽しむことができ、豊かな味わいを持つことが特徴です。 製法品質表示基準に基づいて、純米酒は特定名称酒の一つとして認定されています。この基準によれば、香味や色沢が良好であることが求められていますが、厳密な精米歩合の基準は設定されていません。一般的に純米酒は、しっかりとした味わいと芳醇な香りが楽し...

詳細を見る普通酒とは、日本酒の中で特定名称酒に分類されない種類の酒を指します。特定名称酒は、吟醸酒や純米酒、本醸造酒など、品質や製法に厳しい基準が設けられていますが、普通酒にはそれらの基準が適用されません。具体的には、普通酒では醸造アルコールや糖類、酸味料などの副原料の使用が認められています。 普通酒は、製法や品質に関する条件が比較的緩やかであり、使用する原料米の等級や精米歩合についても制限がありません。そのため、様々なスタイルや味わいの普通酒が存在し、中には高品質で楽しめるものもあります。また、蔵元...

詳細を見る吟醸酒は、日本酒の特定名称酒の一つであり、原料として精米歩合60%以下の白米、米麹、水、さらに場合によっては醸造アルコールを使用します。吟醸酒は、その製造過程において低温でじっくりと発酵させる「吟醸造り」技法が用いられ、これにより華やかでフルーティーな香りと、すっきりとした淡麗な味わいが特徴となります。 具体的には、精米歩合が60%以下である白米を使用し、香味や色合いが良好な清酒として仕上げられます。醸造アルコールは原料白米の重量の10%を超えない範囲で使用されます。吟醸酒には、純米吟醸酒や大吟醸...

詳細を見る原料米とは、日本酒を造るために使用されるお米のことを指します。一般的に「酒造好適米」または「酒米」と呼ばれる特別な品種のお米が選ばれ、これらは日本酒の風味や品質に大きく影響を与えます。酒造好適米は、粒の大きさや含まれる澱粉の量、そして精米しやすさなどが考慮されており、代表的な品種には山田錦や五百万石、愛山などがあります。これらのお米は、高い精米歩合(白米として使う際に削る割合)が求められることが多く、そのために精米技術が重要な役割を果たします。良質な原料米を使用することで、より豊かな風味や香...

詳細を見る熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけて風味や香りが変化していきます。新酒特有の香りが和らぎ、飲みやすいまろやかな味わいに変わることが特徴です。熟成により、酒の中に含まれる成分が相互に作用し、より深みのあるコクや複雑な旨味を生み出します。熟成は日本酒の魅力を引き出す重要な工程であり、適切な環境下で行われることで、酒質が向上します。

詳細を見る古酒とは、製造年度内に造られた新酒に対し、貯蔵期間を経て出荷・提供される日本酒を指します。一般的には、製造から3年以上熟成させた日本酒が古酒とされ、熟成によって味わいがまろやかになり、独特の深みを持つようになります。古酒の表示には明確な規定が存在しないため、3年や5年、さらには10年、15年といった長期熟成酒が有名です。長い熟成を経た日本酒は琥珀色の色調や複雑な香りを持ち、日本酒の中でも高価な部類に入ります。また、酒造業界では、酒造年度が変わると、それ以前に造られたすべての酒を古酒と呼ぶため、古酒の...

詳細を見る**原酒(げんしゅ)** 原酒とは、醪(もろみ)を搾った後に水を一切加えずに製造された日本酒を指します。このため、アルコール度数は通常18度から20度程度と高めで、濃厚な味わいが特徴です。一般的な日本酒は風味の調整やアルコール度数の適正化のために水を加えますが、原酒はその純粋な状態のまま瓶詰めされるため、特有の深い口当たりを楽しむことができます。また、原酒は通常、オンザロックで提供されることもあるため、冷たくして飲むことでその風味をより楽しむことができるので、酒好きには特に人気があります。製法品質に...

詳細を見る